はじめに

マーケティング初心者にとって、「定量調査」と「定性調査」の違いは混乱しやすいポイントです。調査を始める際、「どちらを使えばいいのか?」「何が分かるのか?」と悩んだ経験がある方も多いのではないでしょうか。

本記事では、2つの調査手法の定義と使い分けの考え方、そして活用シーンを初心者にもわかりやすく解説します。実例や比較表も交えてご紹介しますので、ぜひご覧ください

1. 定量調査とは?意味と目的

定量調査とは、数値データをもとに全体の傾向や関係性を統計的に分析する調査手法です。

アンケート結果や購買データ、検索量(例:月間検索数や増減率)などが代表的な情報源であり、「どのくらいそうなのか」「どんな傾向があるのか」といった全体像を把握できます。

アンケート結果や購買履歴(例:購入回数や満足度スコアなど)は、定量調査でよく使われる代表的なデータです。加えて、検索量データ(月間検索数、年間の推移、増減率など)も、ユーザーの関心や市場トレンドを素早く把握できる重要な情報源として、マーケティング活用が進んでいます。

こうした「数で語れる情報」を活用することで、主観に偏らない、論理的なマーケティング判断が可能になります。

定量調査が向いているシーン例

- 顧客満足度調査(CS調査)

- 市場規模やシェアの把握

- 広告やキャンペーンの効果測定

- ターゲット分析・セグメント把握

- アンケート調査(選択肢式)

2. 定性調査とは?意味と目的

定性調査とは、数では表現できない「なぜその行動をとったのか?」「どんな感情があったのか?」という背景や理由を深く掘り下げるための調査です。

個別インタビューや行動観察などを通じて、ユーザーの意識・感情・行動の文脈を読み解く方法で、仮説づくりやアイデア発見、ユーザー理解に適しています。

定性調査が向いているシーン例

- 新商品や新サービスのコンセプト評価

- UX改善に向けた課題発見

- 「買わなかった理由」の深掘り

- 定量調査前の仮説探索や調査設計の下地づくり

3. 定量調査 vs 定性調査:違いを比較表で解説

| 比較項目 | 定量調査 | 定性調査 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 仮説検証/傾向把握/効果測定 | 行動や意識の背景理解/仮説探索/アイデア発見 |

| データ形式 | 数値、割合、スコア、検索量など | 発言内容、感情、印象、行動の文脈など |

| 主な手法 | アンケート、購買データ、検索データなど | インタビュー、グループディスカッション、観察など |

| サンプル数 | 多数(100人〜数千人) | 少数(5人〜30人程度) |

| 向いている場面 | 市場把握・施策効果検証・セグメント分析など | ユーザー理解・課題発見・仮説づくりなど |

このように、定量は広く浅く、定性は狭く深くが基本的なスタンスです。

4. 調査目的に応じた使い分け

| 状況 | 調査方法 | 理由 |

|---|---|---|

| 市場規模やブランド認知度を調べたい | 定量調査 | 多数のサンプルから統計的に傾向を把握できる |

| ユーザーの課題や感情を知りたい | 定性調査 | 言語・行動・背景を深く掘り下げられる |

| どれくらいの人がそう感じているか知りたい | 定量調査 | 全体の傾向やスケール感を把握できる |

| 改善案や施策の効果を測定したい | 定量調査 | 数値での比較・検証が可能 |

| 商品やサービスの使用文脈を理解したい | 定性調査 | 実際の利用シーンやニーズの裏側を深掘りできる |

実務では“使い分け”ではなく“併用”が基本

多くのマーケターは「定量か定性か、どちらかを選ぶ」と考えがちですが、実際には両方を組み合わせることで、より実践的なインサイトが得られます。

よくある活用ステップ

- 仮説の探索(定性調査)

- 仮説の検証・傾向把握(定量調査)

- 改善施策の立案(定性調査)

- 効果測定(定量調査)

5. リスニングマインドでできる定量・定性調査

Googleの検索データを活用したマーケティングツールListeningMind(リスニングマインド)では、以下のような機能で両調査をサポートします。

定量調査に活用できる機能

| 機能 | 活用方法 |

|---|---|

| インテントファインダー | キーワードの検索量分析、市場規模の把握、ブランド認知度の可視化 |

✅インテントファインダー

キーワードを入力すると、全体の市場規模やブランド別の検索量、求められているニーズや消費者の悩みの定量調査が簡単に行えます。

最大で100個のキーワードまでor検索が出来るので、日焼け止めという一つのアイテムの市場を分析するだけでなく、スキンケア市場(化粧水やパックなど)などの大分類での分析までできます。

定性調査に活用できる機能

| 機能 | 活用方法 |

|---|---|

| パスファインダー | ユーザーの検索経路から、購買理由や行動背景を発見 |

| クラスターファインダー | ターゲットの関心領域を自動で分類し、新しい仮説を発見 |

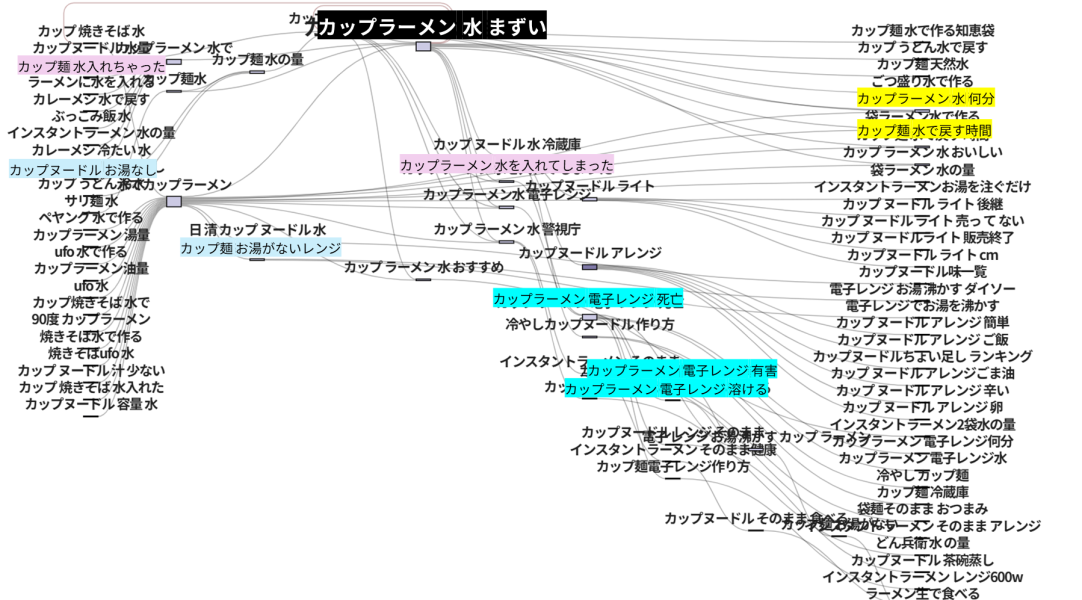

✅パスファインダー

パスファインダーを使って、“カップラーメン 水 まずい”と検索しているユーザーの検索経路を見ると、まずいと思われた理由のヒントが見えてきます。以降の経路に“カップラーメンを水で戻す時間・何分”などのキーワードがあり、水を入れて何分待てば良いのか分かっていない、待つ時間が足りなくてまずいと感じたのかも知れないという仮説も立てられます。

他にも水を入れた理由(お湯がなくて水を入れたorお湯があるのに間違って水を入れてしまった)や電子レンジを使用した時の懸念点なども検索経路から把握できます。

このように検索データから見つけた仮説やヒントを基にアンケートやインタビュー内容の選定、観察調査ができます。

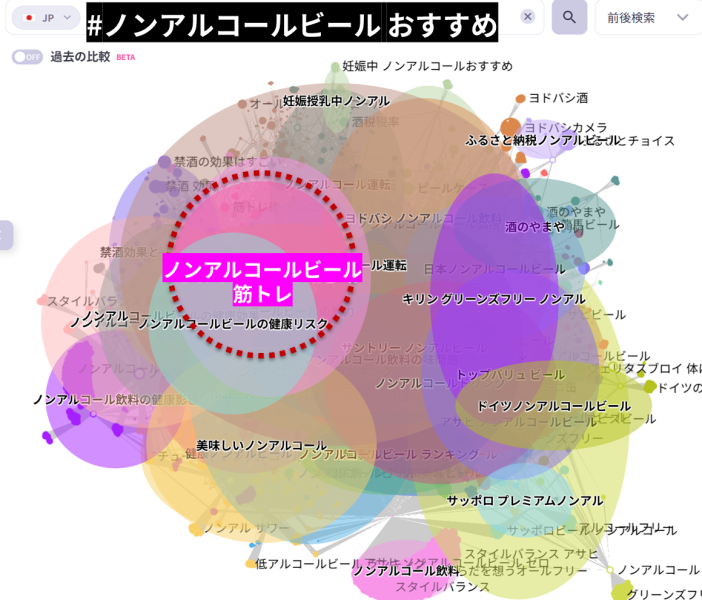

✅クラスターファインダー

クラスターファインダーを使って“ノンアルコールビール おすすめ”の前後のキーワードを収集分析した結果、“ノンアルコールビール 筋トレ”というクラスターが見つかりました。

「筋トレ中や筋トレの前後にノンアルコールビールを飲みたいと思っているユーザーがいる」というヒントを基に、アンケート調査の設問設定や、インタビューなどを進めることができます。

まとめ:調査は“目的”に合わせて選ぶ

定量調査と定性調査は、それぞれ異なる役割を担いながら、マーケティング戦略において互いを補完する重要な手法です。

- 数字や傾向、規模感を把握したい場合は → 定量調査

- 消費者の行動や心理の背景を深く理解したい場合は → 定性調査

また、調査は一度きりで終わらせるのではなく、

仮説の探索 → 検証 → 改善 → 再検証というサイクルの中に組み込むことで、実効性の高いマーケティング施策へとつながります。

さらに、検索という“消費者の言葉にしないホンネ”に着目した調査手法を取り入れることで、よりスピーディかつ本質的なインサイト獲得が可能になります。ListeningMindのようなツールを活用すれば、生活者の検索行動を起点に、調査の「幅」と「深さ」の両方を一気に拡張できます。

もう定量調査を外部委託して報告書を待つ必要はありません。

気になったタイミングで、誰でも・すぐに・簡単に消費者調査を始めることができます。