GoogleのAI検索の導入に伴い、検索結果1位のページのクリック率は34.5%減少したものの、訪問者の質はむしろ向上しています。従来型のSEO施策が引き続き重要である一方、GEO(生成型エンジン最適化)という新たなマーケティング戦略が求められる時代に突入しました。検索環境の劇的な変化に対応するため、今マーケターが押さえておくべき7つの実践戦略と対応指針をご紹介します。

AIオーバービューの登場と検索環境の進化

近年、Google検索のユーザー体験は大きく様変わりしています。従来の「10個の青いリンク」によるSERP(検索結果ページ)構成に代わり、AIが生成する要約回答が画面の最上部に表示され、その下に関連サイトのリンクが簡潔に並ぶ、まったく新しい情報設計が登場しました。

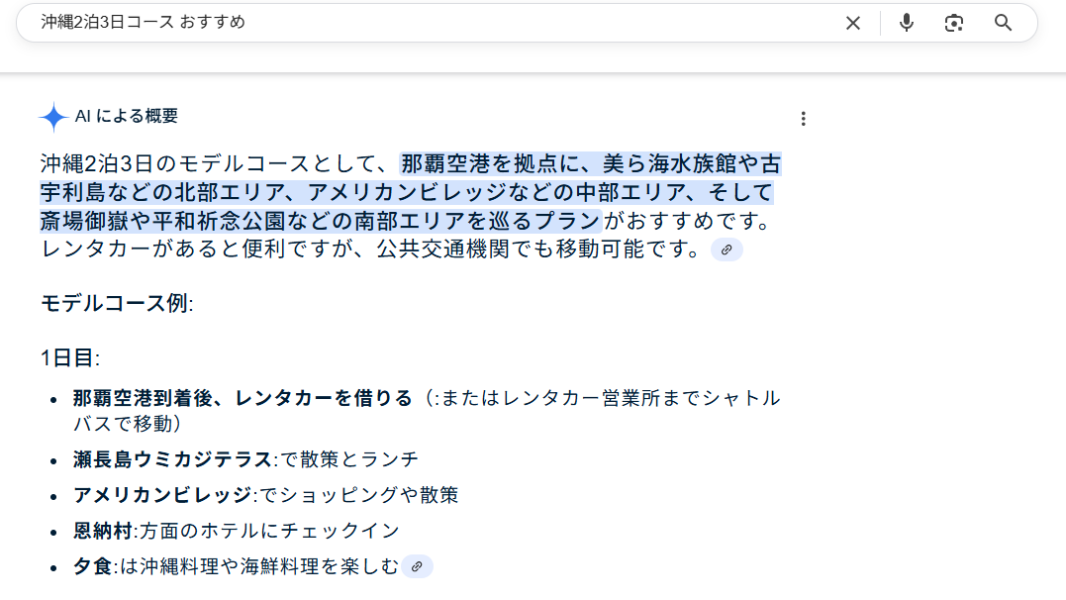

例えば「沖縄 2泊3日コース おすすめ」といった複合的な質問を投げかけると、Googleは複数のサイト情報を統合・要約したAIオーバービュー(AI Overviews)を提示し、さらに詳細を知りたいユーザー向けに出典元リンクを案内します。

この機能は2024年のGoogle I/Oで発表され、AIオーバービューが表示される検索クエリではGoogleの利用率が10%以上伸長。AIによる回答に対するユーザー満足度も大幅に向上しました。加えて、検索欄に複雑かつ長文の質問を入力する利用行動が定着し、画像や動画などマルチモーダルな検索も拡大しています

Googleは今、「情報から知能へ(Beyond Information to Intelligence)」という新たなビジョンを掲げ、検索体験そのものの革新を推進しています。

Google「AIモード」のリリースと主な機能

2025年、Googleはさらに進化した検索体験として「AIモード」をリリースしました。これは、実験段階で十分に検証されたうえで、アメリカの一般ユーザー向けに公開された最新のAI検索機能です。

AIモードに切り替えると、従来の「10個のリンク」形式ではなく、ChatGPTのような対話型AIによるダイレクトな回答が画面に表示されます。回答内容には参照したブランドや出典が明示され、ユーザーはリンクをクリックせずとも主要な情報を即座に取得できるようになりました。

アメリカでは、Googleアプリやウェブ検索ページに「AI」タブが新設され、ユーザーは必要に応じてAIモードで質問を投げ、さらに追加質問もシームレスに続けられる環境が整っています。

このAIモードの最大の強みは「クエリの分解」と「同時検索」にあります。ユーザーの複雑な問いを複数のサブトピックに分解し、数十件におよぶ検索を同時並行で実行。従来を超える網羅性と深度を備えた回答を生み出します。

例えば「初めての電気自動車購入時にチェックするべきこと」といった問いには、「バッテリーの寿命」「充電インフラ」「補助金制度」などに自動で分解し、それぞれの最新情報を集約した一体型の解答を提示します。

Googleは、このAIモードに最上位AIモデル「Gemini 2.5」を搭載し、検索の未来像をいち早く市場に提案しています。今後は、AIモードで得られた知見や有用な機能を、一般検索体験にも段階的に拡張していく方針です。

AI検索が従来SEOに与えるインパクト

クリック率の急減とトラフィック低下への懸念

AI主導の検索環境は、従来のSEO戦略に大きな変革をもたらしています。これまでのSEOが「Google検索で上位表示を獲得し、トラフィックを最大化すること」に重きを置いていたのに対し、今や従来型アプローチだけでは成果を出しづらい時代へと移行しています。

2024年3月と2025年3月を比較した調査データによれば、Google検索結果にAIによる概要(AI Overviews)が表示された場合、平均クリック率(CTR)は34.5%も減少。特に「情報収集型キーワード」では、検索結果1位ページのクリック率が大幅に低下しています。これはユーザーがAI要約のみで満足し、リンクをクリックしなくなっているためです。

AIモードでは、従来のリンク一覧が提供されないケースも増加しており、トラフィック減少はさらに顕著になる可能性があります。AI中心の検索行動が定着する中、既存SEOルールの見直しと、新たな最適化戦略の再構築が必要な状況です。

ユーザー満足度の向上と質的トラフィックの改善

一方で、すべてがネガティブな変化ではありません。AI検索導入後、ユーザー体験という観点では、満足度やエンゲージメント指標がむしろ向上している兆しが見られます。

Google自身も「AI検索の導入以降、ユーザーの検索満足度が高まり、検索行動の頻度自体も増加した」と発表しています。特に注目すべきは、AIによる要約を経た上でサイトを訪れるユーザーは、以前よりも明確な情報ニーズを持つ“質の高い訪問者”へと変化している点です。

つまり、AIが基本情報を要約してくれることで、実際にリンクをクリックするユーザーは「より深い知見」や「独自の価値」を求めて能動的にサイトを訪れています。Googleの内部分析によれば、AI検索結果から流入したユーザーはサイト滞在時間やコンバージョン率などのエンゲージメント指標が明らかに向上しています。

クリック数の減少は懸念材料となる一方で、質的なトラフィックやコンバージョンの増加は新たな成長機会と言えるでしょう。今後マーケターに求められるのは、“数”から“質”へのKPI転換。「少なくクリックしても、深く消費する」新しいユーザー行動にいち早く着目し、戦略を最適化していくことです。

変わらないSEOの基礎と、新たな最適化の視点「GEO」

伝統的SEOの普遍的価値

AIが検索結果で直接回答を生成する時代になっても、その根幹となる情報ソースは依然としてWeb上のコンテンツです。このため、従来からのSEO原則は引き続き高い重要性を持ち続けています。実際、Google自身も「良質なWebコンテンツがAIの回答精度に不可欠である」と明言しています。

注目すべきは、従来の検索結果で上位表示されているページほど、AIによる要約(AI概要)への引用率が高いという点です。ある分析によれば、検索1位ページはAI概要に引用される確率が25%高いというデータもあります。つまり、上位表示は従来以上にAI検索時代の競争優位に直結しているのです。

「経験」「専門性」「関連性」「権威性」(E-E-A-T)といったSEOの基本原則は、今後も変わりません。むしろAI時代においては、これらの基盤を強固にしたサイトやブランドこそが、AIに引用される情報源として選ばれやすくなり、持続的な集客と認知獲得のチャンスを手にすることができます。

GEO(生成型エンジン最適化)の新たなパラダイム

いまデジタルマーケティング業界では、従来のSEOを「検索体験最適化(Search Experience Optimization)」へと再定義し、さらに「GEO(Generative Engine Optimization)」という新しい最適化アプローチが注目されています。(参考:GEOとは?AIに学ばせる新しいSEO戦略とAEOとの統合アプローチ【生成AI時代の検索最適化】)

AIオーバービューやAIモードを搭載したGoogle検索、ChatGPT型の検索エンジン、そしてPerplexityなどの新興サービスは、単なるウェブページの羅列ではなく、ユーザーの検索意図を読み取り、情報とインサイトを“統合”した新しい検索体験を実現しています。

こうした変革によって、検索ユーザーは即座に要点を把握できるだけでなく、より深い探求や意思決定にもつなげやすくなりました。その結果、企業やコンテンツ制作者には「ユーザーの検索全体を通じて満足度を最大化する」ための、戦略的なコンテンツ設計と資産構築がより一層求められています。これこそが、GEO時代にマーケターが担うべき新たな核心テーマです。

かつては「キーワードAで1位を獲る」ことがゴールでしたが、これからは「キーワードAに関連する多様なユーザー意図を満たすコンテンツセットで、ブランド体験と顧客満足を実現する」ことが真の目的へと進化しています。

マイクロアンサー戦略の重要性

AI検索時代においては、自社オウンドメディア全体に“マイクロアンサー(micro-answers)”を戦略的に配置することが、注目されています。

実際、AIモードの回答生成プロセスでは、ユーザーの質問を複数の意図やサブトピックに分解し、それぞれの意図に対して小規模なクエリが投げられます。その際、各クエリごとに最適な“マイクロアンサー”が、さまざまな出典から選定・集約されていきます。つまり、自社コンテンツがAIの回答ソースとして選ばれるためには、Q&A形式や関連キーワードを含む文脈明確なセクションをあらかじめ設計しておくことが重要です。

たとえば、特定トピックに関連した細分化Q&AやFAQを充実させたり、テーマごとに網羅的かつ具体的な解説セクションを設けることで、AIによる抜粋・引用の確率が向上します。

今後は「1ページで広く浅く解説する」のではなく、「ピンポイントな問いと明確な回答」を自社メディアに分散配置していくことが、AI時代の検索最適化の新常識となりつつあります。

外部信頼性・ブランドレピュテーション強化の必要性

GEOで成果を出すためには、サイト内コンテンツだけでなく、“外部からの信頼性”も戦略的に高める必要があります。というのも、GoogleのAIが情報ソースを選定する際、出典の権威性や外部での言及頻度が大きく影響するためです。

実際、大規模言語モデル(LLM)はWeb全体の公開情報を学習して回答を生成していますが、その過程でフォーラムやQ&Aコミュニティの資料も活用されます。ある調査によれば、ChatGPTが学習した全データのうち約5.9%がReddit由来とされており、GoogleのGeminiモデルでもRedditのようなコミュニティデータが重要なナレッジソースとして活用されていると考えられます。

このような背景から、企業やブランドにとっては「オンラインコミュニティやアーンドメディア」上での評判やアクティビティが新たな評価指標となります。例えば、消費者の実務的な悩みに対する専門的な回答の提供、業界フォーラムやコミュニティでの積極的な対話、レビュー管理といった活動が、AIによる情報選定における信頼性の証となり、間接的にGEO強化へとつながります。

今後は「自社発信」だけでなく、「外部でどう語られ、どう評価されているか」にもマーケティングリソースを投下することが、AI時代のブランド成長戦略の必須条件となるでしょう。

デジタルPRとブランド構築の新しい意味

GEO時代において、デジタルPRはブランド戦略の中核的な要素へと進化しています。信頼性の高い外部メディアやオーソリティサイトで自社ブランドが取り上げられたり、リンクされたりする回数が増えるほど、大規模言語モデル(LLM)はそのブランドを「信頼できる情報源」として認識する傾向が強まります。

実際、GoogleのAIが特定情報を回答に盛り込む際は、「複数の信頼できる情報によって裏付けられているか?」という基準で評価を行います。権威あるメディアや業界で評価の高いサイトに掲載されたデータほど、選ばれる確率が高まります。

このため、中長期的な視点でブランドの認知度や専門家としてのポジションを築き上げていくことが不可欠です。数年単位で地道に積み重ねてきたブランドコンテンツ資産が、やがてブランド名そのものを“信頼のシグナル”へと昇華させ、結果としてGEO時代のAI検索でも頻繁に引用・参照される存在となるのです。

今後は「即効性のある話題化」だけでなく、「長期的な信頼構築とブランド認知の拡張」を見据えたデジタルPR・ブランド戦略が、より一層求められると言えるでしょう。

?GEO時代の実践アクション:マーケターのための7つの戦略

企業がコンテンツ資産戦略を推進するうえで、今すぐ実践すべき7つの具体的アクションをご紹介します。

1. 差別化された高品質コンテンツの制作

「Googleに評価されるためのコンテンツ」ではなく、「ユーザーの本質的なニーズ(意図)を満たす、有用かつ独自性のあるコンテンツ」を追求しましょう。

GoogleもAI検索も、ユーザーの具体的な疑問に答え、独自のデータや専門的な知見、洞察を盛り込んだ“唯一無二”のコンテンツを高く評価します。一般的・汎用的な情報ではなく、自社ならではの事例や分析、インサイト、専門知識を盛り込み、ユーザーの深掘りニーズにも対応できる「コンテンツの深み」を徹底的に追求することが鍵です。

2. 快適なページ体験(UX)の徹底

どれほど優れたコンテンツでも、ユーザー体験(UX)が伴わなければ本来の価値を発揮できません。

AI検索経由の訪問者は、すでに高い期待値と目的意識を持ってサイトを訪れています。そのため、ページの高速表示、モバイル対応、直感的に分かるシンプルなレイアウト、重要情報へのスムーズな導線設計など、ストレスフリーなUXを徹底しましょう。

過剰な広告表示や煩雑なデザイン、頻繁なポップアップは離脱を招きやすく、ユーザーがコンテンツに集中できる環境づくりがより一層重要となります。

3. 検索エンジンからのアクセス確保(テクニカルSEO)

AI時代でも、テクニカルSEOの重要性は変わりません。AIボットがコンテンツを正しくクロールし、インデックスできる状態を維持するためには、サイトの技術的な健全性を常にチェックし続けることが不可欠です。

具体的には、robots.txtなどのクロール制御ファイルの定期的な見直し、各ページのHTTP 200正常応答の維持、JavaScriptによって重要情報が隠れない構成の徹底などが挙げられます。検索インデックスに適切に登録されていないページは、AIモードにおいても回答候補として認識されません。

今後も「検索エンジンに見つけてもらう」ための基礎力を、絶えず磨き続けることが求められます。

4. 構造化データの活用

スキーママークアップなど、構造化データの導入は今や必須施策です。構造化データは、ページ内コンテンツを検索エンジンやAIがより正確に理解・認識するための「情報タグ」として機能します。これにより、検索エンジンはコンテンツの意味や属性を解釈しやすくなり、AIによる抜粋や表示精度も向上します。

調査によると、大規模言語モデル(LLM)は構造化データが付与されたページから、30%高い精度で情報を抽出できるとされています。マークアップ内容とページ実体の整合性を保ちつつ、エラーのない状態を継続的に管理することで、自社コンテンツがAI回答ソースに選ばれる確率を最大化できます。

5. マルチモーダルコンテンツへの対応

Google AIモードでは、テキスト情報だけでなく画像や動画といった“マルチモーダル”なコンテンツの価値が急速に高まっています。

ユーザーの検索行動も「写真を撮って質問」「動画で解決策を探す」など多様化しているため、ページ内に高品質かつ関連性の高い画像や動画を積極的に盛り込むことが競争力につながります。

例えば、商品や場所などの視覚的な情報を豊富に提供し、すべての画像には適切なaltテキスト(代替テキスト)を設定することで、検索エンジンやAIが内容を正しく理解できるようにしましょう。

特にEC事業者の場合、Google Merchant CenterやGoogleビジネスプロフィールへ最新の商品・店舗情報を常にアップデートしておくことで、AIによる回答にも“最新情報”として取り込まれやすくなります。

6. 成果指標(KPI)の再定義

これからの時代は、「クリック数」や「単純な訪問者数」といった量的指標よりも、「質的なエンゲージメント指標」に目を向けることが重要です。

AI検索経由で自社サイトに流入するユーザーは、従来以上に本質的な興味や課題意識を持っているケースが多く、ページ滞在時間、直帰率、コンバージョン率(購入・会員登録)、ブランド検索量など、総合的な“エンゲージメント”で成果を測定する必要があります。

また、AIによる要約回答の後で訪れるユーザーは「より深く知りたい」「信頼できるブランドかを見極めたい」といった高い意図を持っているため、こうしたユーザーを満足させるコンテンツ強化やサービス連携が、ブランド価値向上と直接的な成果につながります。

7. ブランド強化とオムニチャネル戦略

ブランドが外部メディアや業界内で言及される頻度、そしてそのポジティブな評価は、AIが情報ソースを選ぶ際の重要な判断材料となります。

業界をリードする独自リサーチやツールの公開、自社データのメディア掲載・引用を積極的に促進するデジタルPR施策を継続することで、AI検索時代においてもブランドの存在感や信頼性を効果的に高めることが可能です。

さらに、自社サイトだけに依存せず、多様なトラフィックソースを確保することも不可欠です。Google検索経由の流入が減少しても、ユーザーはYouTube、SNS、ニュースレター、各種コミュニティなど、複数のチャネルから情報収集を続けています。

こうしたマルチチャネルでブランド接点を拡張し、あらゆる顧客タッチポイントで一貫性あるブランド体験を提供することで、検索環境の変化にも柔軟に対応でき、マーケティングROIの最大化につながります。

GoogleのAIモードは、全体戦略のひとつのピースにすぎません。「検索体験はあらゆる場所に分散している」という視点で、オムニチャネル戦略を強化しましょう。

未来展望と対応方向

ここまでGoogle AIモードを中心に、検索体験の進化とマーケターが取るべきアクションについて解説してきました。要点を一言でまとめるなら、「検索はますます賢く・便利になっていくが、根本は“検索ユーザーの意図を満たす”ことに変わりはない」ということです。

GoogleがAIモードで目指すのは、検索体験を一層深く、リッチに進化させること。しかし、その最終ゴールは創業当初から一貫して「ユーザーのどんな質問にも、最良の答えを提供する」点にあります。手段や技術が進化しても、ユーザー中心という本質は変わりません。

検索行動の今後とマーケターの対応

今後数年で、AIが検索結果ページの中で占めるウエイトはさらに拡大していくと予測されます。Google自身の調査でも、AI検索に対するユーザー満足度は年々高まり、技術的な課題(いわゆる「幻覚=hallucination」)も着実に改善されています。

AIへの信頼性や親しみが高まるにつれ、検索行動も再編が進むでしょう。たとえば「複雑で深い20%のクエリ」はAIに委ね、「シンプルな80%のクエリ」は従来型検索で解決する、といった新たな検索習慣が主流になる可能性があります。

マーケターとしては、こうした環境変化を前向きに捉え、AI時代の“ユーザー意図を徹底的に満たす”という原点に立ち返りながら、自社の情報発信やブランド戦略をアップデートし続けることが不可欠です。

アクショナブルサーチ時代の到来

検索体験の進化はますます加速し、GoogleもAI検索機能を絶えずアップデートし続けています。

今後は「ディープサーチ(Deep Search)」の導入により、ユーザーが望めば従来以上に詳細かつ分析的な回答をAIが提示し、さらにAIエージェント機能も拡充されていくと予測されています。

つまり、検索は「情報を届ける場」から「行動までサポートする“アクショナブル・サーチ”」、いわば“パートナー型エージェント”へと進化しています。こうした環境下で、企業やマーケターが意識すべきは、自社のコンテンツがさまざまな文脈やシーンで活用される“データ資産”として機能するよう準備することです。

データ連携の重要性

今後のアクショナブルサーチ時代には、製品情報の構造化や、在庫・価格などのリアルタイムデータをGoogleと連携させる“データ連携”が不可欠です。

たとえば、ユーザーがAIアシスタントに「○○を買いたい」と話しかけたとき、確実に自社製品が候補に上がるためには、「SEO」だけでなく、外部プラットフォームとのデータ連携、システム連携まで含めた最適化が求められます。

“検索の主戦場”はもはや自社サイトだけにとどまらず、あらゆるチャネル・プラットフォームに広がっています。

マーケターは今こそ、SEOとデータ連携の境界を越えた「統合型マーケティング」の視点で準備を進めるべきタイミングです。

結論:変化する検索環境の中で変わらない本質

検索の仕組みやインターフェースがどれほど進化しても、「ユーザーの課題を本質的に解決する」という原則は、決して変わることがありません。これこそが、どんな時代にも通用するデジタルマーケターの普遍的な原点です。

AI時代の検索で勝ち残るために最も重要なのは、「ユーザーにとって真の価値あるコンテンツを提供できているか」、そして「その体験が期待を上回るものであるか」という点です。

一時的なトラフィック減少や、技術的な変化に過度にとらわれる必要はありません。むしろ、変化を前向きに捉え、コンテンツの深みや多様性を広げていくこと。そして、常に“ユーザー意図”を軸にコンテンツやチャネルを最適化し続けることが、これからのブランドの持続的成長につながります。

検索がどんな形に進化しようとも、「ユーザーのための価値創造」に真摯に向き合い続ける限り、ブランドは必ず顧客と強い接点を築き続けることができます。

この記事のタグ