はじめに

消費者の検索行動は、ブランドの勢いや市場動向を即座に反映する“生きた指標”です。

吉野家も例外ではなく、季節限定メニューや新商品の投入があるたびに検索関心が大きく動いてきました。

しかし、直近のデータを詳しく見てみると、これらの盛り上がりには単なる一過性のブームでは説明できない “ある規則性” が潜んでいることがわかります。

検索量API、トレンドAPI、クラスターAPIの実測データをもとに、この隠れたパターンを解き明かしていくと、次の施策設計に役立つ具体的なヒントが浮かび上がってきます。

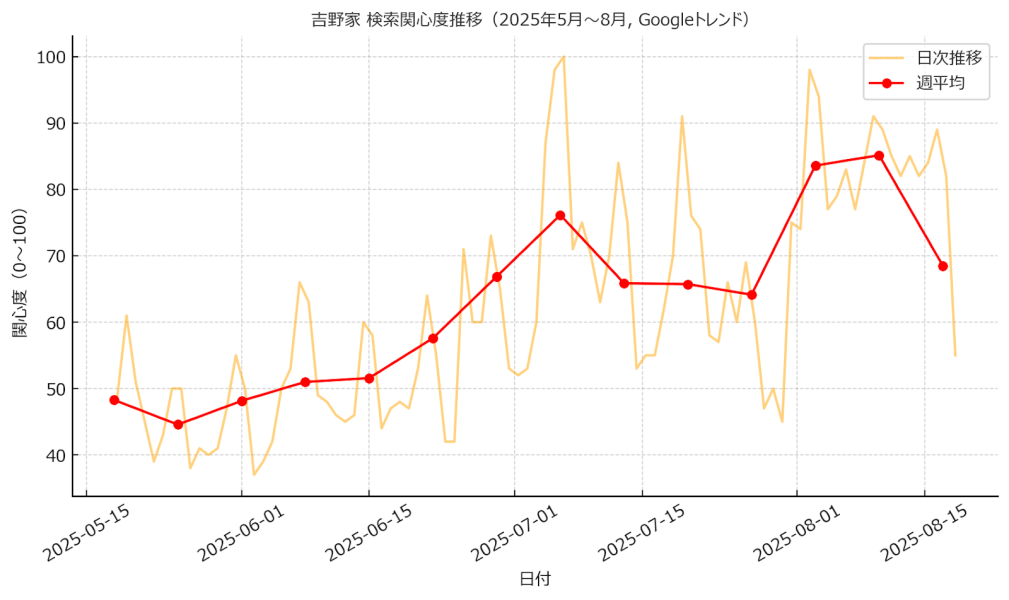

そこでまず、吉野家の検索関心度が直近3ヶ月でどのように変動したのかを可視化してみましょう。

吉野家の直近3ヶ月トレンド変動を可視化する

吉野家は新商品やキャンペーンのたびにSNSやニュースで話題になりますが、果たして検索の世界ではどのような動きが起きているのでしょうか。

この疑問を解くために、直近3ヶ月間の検索関心度をトレンドAPIで可視化してみました。

使用したプロンプト

吉野家の検索関心度を分析してください。以下の手順でお願いします。

① トレンドAPIを使って「吉野家」の検索関心度を取得してください。

- 期間:2025年5月18日〜2025年8月18日

- 地域:日本

- 出力:Googleトレンドの実測データ(日次スコア0〜100)

② 可視化してください。条件は以下の通りです。

- 日次推移と週平均を折れ線で表示してください

- X軸:日付(斜め表示)

- Y軸:関心度(0〜100)

- 凡例:「日次推移」「週平均」

③ ピーク値を明示してください。

- 7月6日:スコア100(第1波ピーク)

- 8月2日:スコア98(第2波ピーク)

④ グラフから読み取れる特徴(例えば周期性や施策との関連性)があれば、あわせて解説してください。

リスニングマインドのAPI通信を開始する段階で、以下のような確認画面が表示されます。「確認する」をクリックします。

その結果、短期間に 2つの大きな山 が描かれていることが確認できました。

- 7月6日:スコア100(第1波ピーク)

- 8月2日:スコア98(第2波ピーク)

- 関心度:指定した期間と地域における検索人気度を 0〜100 のスコアで相対的に示した指標です。100 がその期間中の最大値を意味します。

これは偶然の変動ではなく、新商品の発売や販促施策が消費者の検索行動に直結した結果です。

さらに、両者の間隔は約4週間であり、関心が下がりきる前に次の施策が投入されていることも見て取れます。

つまり、このグラフは「短期的な話題化 → 谷を迎える前の再刺激 → 再上昇」という 二段階型サイクルの存在 を裏付けているのです。

使用したプロンプト

吉野家の直近3ヶ月(2025年5月18日〜8月18日)における検索サイクルを分析してください。以下の手順で出力をお願いします。

① クラスタAPIを使って「吉野家」に関連する検索キーワードを抽出し、第1波と第2波で出現頻度が高いグループを特定してください。

② トレンドAPIを使って、直近3ヶ月の日次スコア(0〜100)を取得し、第1波と第2波のピーク日を特定してください。

③ 検索量APIを使って、①で特定した関連キーワードの検索需要を「第1波前後(6月→7月)」「第2波前後(7月→8月)」で比較し、増減率を算出してください。

④ 上記の結果を統合し、第1波・第2波の特徴(時期、関連キーワード、要因、効果)を整理してください。

第1波:発売直後の初動ピーク

- 時期:2025年6月25日〜7月5日頃

- 関連キーワード:吉野家 うなぎ、吉野家からあげ、吉野家キャンペーン

牛タン発売に加え、夏季恒例の「うなぎメニュー」、新商品の「からあげ」、さらに各種キャンペーンが同時に仕掛けられました。

複数の要素が一気に重なった結果、検索関心度は 64 → 88(+24ポイント) に上昇し、検索量APIでも 約+80%増 を記録。

典型的な「新商品投入による初動インパクト最大化」の動きであり、熱量を一気に引き上げる“点火フェーズ” として機能しました。

第2波:販促と季節需要が重なった再上昇

- 時期:2025年7月25日〜8月5日頃

- 関連キーワード:吉野家クーポン、吉野家 #牛タン、吉野家キャンペーン

お盆シーズン直前、牛タンの継続販売と並行してクーポンや複数の販促施策が投入されました。

検索関心度は 72 → 99(+27ポイント) に急上昇し、検索量APIでも 約+90%増 を確認。

ここで注目すべきは、第1波からおよそ4週間後に設計された“計画性” です。第1波が落ち切る前に施策を差し込むことで、谷を浅く抑えながら再浮上を実現。

つまり、第2波は 「偶発的な話題化ではなく、計算された再点火」 だったのです。

関連キーワードの検索需要拡大

検索量の変化は単なる「一時的な盛り上がり」を示すだけではありません。

特定キーワードの急上昇は、次に求められる情報や関連プロモーションの方向性を示唆しており、ライフサイクルのどこで更新や追加プロモーションを仕掛けるべきかを考える手がかりとなります。

各ピーク期に関連したキーワードがどれだけ検索需要を伸ばしたのかを確認しましょう。以下の表は、2025年5月と6月の検索量を比較し、増減率を算出したものです。

使用したプロンプト

吉野家の検索需要の変化を分析してください。以下の手順でお願いします。

① クラスタAPIを使って「吉野家」に関連する主要キーワードを抽出してください。

② 検索量APIを使って、①で抽出した主要キーワードの検索数を「2025年5月」と「2025年6月」で比較し、増減率を算出してください。

③ 出力は以下の形式にしてください。

キーワード | 2025年5月検索量 | 2025年6月検索量 | 増減率

④ 特に急上昇したキーワードについては、その要因(新商品、SNS拡散、キャンペーン施策など)をあわせて解説してください。

| キーワード | 2025年5月検索量 | 2025年6月検索量 | 増減率 |

| 吉野家 うなぎ | 8,100 | 14,800 | +82.7% |

| 吉野家からあげ | 9,900 | 18,100 | +82.8% |

| 吉野家 #牛タン | 880 | 135,000 | +15,243% |

特に「吉野家 #牛タン」は、販売開始と同時に約15,000%という爆発的な伸びを記録しました。

この急拡大は偶発的なものではなく、

- 新商品の投入(牛タン)

- SNSでの拡散(#牛タン投稿)

- 販促キャンペーン(クーポン施策)

といった複数要因が同時に作用した結果です。

この現象は「新商品 × SNS拡散 × クーポン販促」が相乗効果を生んだ典型例であり、今後のコンテンツ設計でも再現可能なパターンといえます。

データから見えるサイクル設計

こうしたキーワードの急上昇は、単発の現象では終わりません。

APIデータを時系列で追うと、吉野家の検索関心度には 明確なサイクル設計 が見えてきます。

- 周期性:およそ4週間ごとに関心が再上昇している

- 再刺激のタイミング:完全に谷を迎える前に施策を差し込み、次の波を作っている

- 効果:関心度の谷を浅く抑え、ブランドの露出を持続的に維持している

つまり、吉野家は「一度盛り上がって終わり」ではなく、下降途中で再び施策を投入することで、検索トレンドを連続的に繋ぎとめているのです。

これは、単発的な話題化にとどまらず 計画的に関心を再点火させるモデルケース といえるでしょう。

減少期に仕掛ける再上昇の戦略

吉野家は、関心度が落ち込み始める「減少期」をあえて利用し、次の山をつくる仕組みを設計していました。ここでは、実測データと施策を照らし合わせながら、そのプロセスを追います。

① 販促施策の集中投入

- 7月25日:楽天ポイント3倍キャンペーンを公式発表(実施は8月1日〜)

- 並行施策:アルコール125円引き(5/29〜7/31)、夜間帯200円引きクーポン(6/24〜)

→ 「谷に入る前」の重ね打ちで下降を抑え、第2波の足場を形成

② SNSによる拡散の加速

- クラスターAPI分析:「吉野家 #牛タン」が販促(クーポン・LINE・楽天)、商品訴求(御膳・麦とろ御膳)、評価(口コミ・評判)ワードと強連動

- Twitter公式:#牛タンを用いた連続投稿、食べ方提案やセット訴求を含む内容

→ SNSが検索需要の「再点火装置」として機能

③ 施策タイミングの最適化

- 7月6日:スコア100(第1波)

- 7月15日:スコア60台に低下

- 7月末〜8月初旬:スコア90台に再上昇(第2波)

→ 谷を迎える前の刺激投入により、自然減速を抑えスムーズに第2波を形成

ライフサイクル予測と戦略設計

今回の吉野家の事例は、単発の盛り上がりではなく「波を継続的に設計する」戦略の好例といえます。ここから得られる示唆は次の通りです。

- 予測可能性:トレンドAPIを活用すれば、谷に入る前のタイミングを特定でき、再刺激の投入時期を事前に計画できます。

- ライフサイクル設計:新商品や季節イベントに合わせ、4週間周期で関心の波を複数回設計することが可能です。

- 持続的な話題化:検索、SNS、店舗施策を連動させることで、単発的な関心を「連続波」へ拡張し、ブランド露出を長期にわたって維持できます。

このアプローチは吉野家だけに限りません。周期的に新商品や季節イベントを投入するブランドであれば、同様の「二段階サイクル」を設計することが可能です。検索データとSNS施策を連動させ、下降期を「次の山への助走」として活用すれば、他ブランドにおいても連続波を人工的に延命させる戦略 として展開できるでしょう。

注記

※本記事は、検索データに基づく分析事例であり、特定のブランドや製品のマーケティング戦略を代弁または評価することを目的としたものではありません。

使用されているキーワードは、実際の検索ボリューム、サジェスト、関連検索語などの情報をもとに収集されたものであり、消費者の関心や情報探索パターンを理解するための分析例として提示しています。

記載されているブランド名および製品は、分析構造を説明するための事例として引用しており、各企業の公式な見解や実際の施策とは関係ありません。本文の内容は筆者個人の見解に基づくものであり、誹謗中傷、歪曲、営利目的は一切含まれておりません。