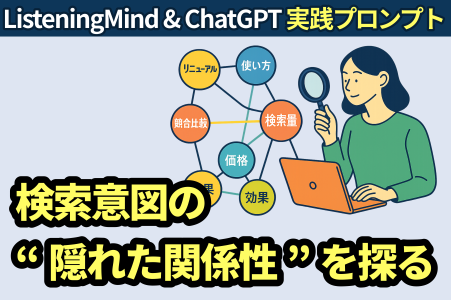

~関心の“つながり”を相関分析から読み取る~

消費者が商品を評価する際、その頭の中では「価格」や「口コミ」、「効果」といった様々な情報が複雑に関連しあっています。例えば、「効果」について調べている人は、他にどんな情報を求めているのでしょうか?こうした関心と関心の“つながり”を理解することは、消費者の思考プロセスを解き明かし、より深く響くマーケティングメッセージを設計する上で非常に重要です。

この“つながり”を可視化する強力な手法が「相関分析」です。しかし、従来この分析を行うには、多岐にわたる評価軸のデータを収集・整理する必要があり、多大な労力がかかりました。

しかし、ListeningMind APIが提供する大規模な検索データと、ChatGPTの高度な言語処理能力を組み合わせることで、このプロセスを効率化することができます。消費者の関心事が描く複雑な「相関マップ」を、誰でも迅速に手に入れることが可能になりました。

今回は、以前に重回帰分析で作成したデータをもとに、また違った視点からデータを読み取るトピックとして取り上げます。

今回の分析から得られること

- 隠れたニーズのペアを発見できる:

消費者が無意識にセットで考えている関心のペアを発見できます。例えば今回明らかになった「リニューアル」情報と「競合比較」のように、直感だけでは見えにくい関係性を捉えられます。 - マーケティングメッセージを最適化できる:

「効果」と「使い方」の相関が強いなら、効果を訴求する際には具体的な使用方法も合わせて提示するなど、消費者の思考連鎖に寄り添ったコミュニケーションを設計できます。 - 市場の関心構造を俯瞰できる:

分析結果をヒートマップとして可視化することで、どの関心がハブになっているのか、どの関心が独立しているのかといった、市場全体の「関心の構造」を一枚の絵として把握できます。

従来の手法とその限界

- アンケート/グループインタビュー:ターゲット層に直接ヒアリングし、購入理由や重視するポイントを調査。しかし、回答者の記憶や主観に頼るため、無意識の行動や本音との間にズレが生じることがあります。

- 雑誌・SNS投稿の目視分析:美容雑誌やインフルエンサーの投稿、口コミサイトなどを人力で読み解き、トレンドを把握。膨大な情報量の中から示唆を得るには多大な労力が必要で、分析者の主観も入りやすくなります。

- 競合調査:競合他社が発信しているメッセージやWebサイトの構成を分析。しかし、得られる情報はあくまで他社の戦略であり、それが本当に市場に響いているのかを判断する材料は別途必要になります。

今回の分析の流れ

❶ 商品選定と検索量取得

APIを活用し、市場の主要な美容液の商品名と、それぞれの月間検索量を取得。

❷ 関連キーワードの網羅的収集

各商品について、消費者が検索する際の「関連キーワード」をAPIで網羅的に収集。

❸ 評価軸の設計とデータ集計

収集したキーワードを、ChatGPTを用いて10個の評価軸に分類・集計し、定量データ化。

❹ 相関分析による、全変数間の関係性の可視化

作成したデータセットを用いて、11個の全変数がお互いにどう関係しているかを相関行列で計算し、ヒートマップとして可視化します。

実際の分析プロセス部分

データ収集から評価軸の設定、キーワードのカウントまでは先行した重回帰分析の記事と同様です。ここでは、集計されたデータから相関分析を行うことに焦点を当てます。

このデータの内容に基づいて、全変数間の相関分析を行い、結果をヒートマップで可視化せよこのプロンプトにより、以下の「消費者の思考の地図」とも言えるヒートマップが出力されました。

この図は、各変数がお互いにどの程度、直線的な関係にあるかを示しています。赤色が濃い (値が+1.0に近い) ほど: 強い正の相関があります。青色が濃い (値が-1.0に近い) ほど: 強い負の相関があります。白に近い色 (値が0に近い) ほど: ほとんど相関がないことを示します。

ヒートマップから読み解く:トップ3の強い相関

特に相関が強かった上位3つのペアから、消費者の思考を具体的に探ってみましょう。

1. 「競合比較」と「リニューアル」(相関係数: 0.83)

- 考察: 消費者は、商品のリニューアル情報をきっかけに、他の類似商品との比較検討を始める傾向が非常に強いことがうかがえます。「新しくなったけれど、他の商品と比べて何が優れているのか?」という疑問が同時に湧き上がっていると考えられます。

- アクション: リニューアル情報を発信する際は、単に新機能を紹介するだけでなく、競合との差別化ポイントを明確に打ち出すことが極めて重要です。

2. 「使い方」と「効果」(相関係数: 0.82)

- 考察: 「この商品はどんな効果があるのか?」という関心と、「その効果を最大化するにはどう使えばいいのか?」という疑問は、ほぼセットで考えられています。消費者は効果を期待するからこそ、正しい使い方を求めていると考えられます。

- アクション: 効果効能をアピールする広告やLPでは、具体的で分かりやすい使用方法や推奨ステップを提示することで、消費者の納得感を高め、購入へのハードルを下げることができると考えられます。

3. 「競合比較」と「使い方」(相関係数: 0.81)

- 考察: こちらも強い相関です。消費者は「AとBのどちらが良いか」を比較する際、成分や価格だけでなく、「どちらがより手軽に使えるか」「自分のライフスタイルに合っているか」といった“使い勝手”の観点でも比較していることを示唆しています。

- アクション: 競合比較コンテンツを作成する際は、機能面の優位性だけでなく、使用シーンや一手間を省ける利便性などをアピールすることで、独自の強みを訴求できるでしょう。

まとめ

ListeningMindとChatGPTを用いた相関分析は、単に「関連性の高いトピック」をリストアップするに留まりません。その本質は、これまで見えにくかった消費者の思考プロセスや心理状態をデータに基づいて可視化することにあります。

「リニューアル」が比較検討の引き金となり、「効果」への期待が正しい「使い方」への探求を生む。このような消費者の関心の構造をデータから読み解くことで、私たちはより深く、より的確に顧客を理解し、真に心に響くコミュニケーションを設計することができるようになるでしょう。]

注記

本記事は、検索データに基づく分析事例であり、特定のブランドや製品のマーケティング戦略を代弁または評価することを目的としたものではありません。

使用されているキーワードは、実際の検索ボリューム、サジェスト、関連検索語などの情報をもとに収集されたものであり、消費者の関心や情報探索パターンを理解するための分析例として提示しています。

記載されているブランド名および製品は、分析構造を説明するための事例として引用しており、各企業の公式な見解や実際の施策とは関係ありません。

本文の内容は筆者個人の見解に基づくものであり、誹謗中傷、歪曲、営利目的は一切含まれておりません。