はじめに

旅行市場は、海外旅行需要の回復や国内旅行支援施策の影響を受け、大きな変動局面を迎えています。

この中で、HISとJTBはともに大手旅行会社でありながら、まったく異なる顧客接点と商品戦略を展開しています。

HISはオンライン予約や価格訴求に強く、短期的な需要を取り込む瞬発力型の戦略を得意とします。

一方、JTBは店舗網や会員制度を活かし、長期的な顧客関係を築く持続力型の戦略に強みがあります。

本記事では、クラスターAPIで抽出した検索データをもとに、両社の特徴を「旅行形態」「予約チャネル」「価格・キャンペーン」「ロイヤルティ・付帯サービス」という4つの視点から比較し、それぞれの強みと弱みを明らかにします。さらに、そこから導かれる戦略オプションについて考察していきます。

HIS vs JTB:特徴比較(利用者視点での4つの切り口)

旅行を計画・購入する際、利用者は「どんな旅行を選ぶか」「どこで予約するか」「どのようにお得か」「どんな付帯サービスを重視するか」といった観点で判断します。

クラスターAPIの分析からも、この4つの切り口でHISとJTBの特徴がはっきり分かれました。

以下の表では、両社を「海外/国内」と「個人/団体」に細分化して整理しています。

使用したプロンプト

クラスターAPIを使って、「HIS」「JTB」それぞれの関連キーワードを抽出してください。

抽出した結果をもとに、以下の4つの視点で比較表を作りたいです。

1. 旅行形態(海外/国内)

2. 旅行形態(個人/団体)

3. 予約チャネル(オンライン vs 店舗)

4. 価格・キャンペーン

5. ロイヤルティ・付帯サービス

表のフォーマットは以下としてください。

比較視点 | HIS | JTB | インサイト

リスニングマインドのAPI通信を開始する段階で、以下のような確認画面が表示されます。「確認する」をクリックします。

| 比較視点 | HIS | JTB | インサイト |

| 旅行形態①(海外/国内) | 海外旅行比率が高い。国内利用は限定的。 | 国内旅行比率が高い。海外はホテルバウチャー等で補完。 | HIS=海外志向。JTB=国内志向。 |

| 旅行形態②(個人/団体) | 団体利用が多い(女子旅・グループ旅行)。 | 個人・ファミリー利用が中心。 | HIS=イベント・グループ需要。JTB=ファミリー需要。 |

| 予約チャネル(オンライン vs 店舗) | オンライン予約(eチケット・マイページ)が中心。 | 店舗予約(百貨店・商業施設での来店)が中心。 | HIS=デジタル完結型。JTB=対面重視型。 |

| 価格・キャンペーン | 価格比較サービスや直前割・早割の利用が多い。 | 法人ギフト・商品券などの利用が多い。 | HIS=短期施策向き。JTB=安定施策向き。 |

| ロイヤルティ・付帯サービス | 単発利用が目立つ。 | 会員制度・ポイント・商品券などの利用が多い。 | HIS=単発集客志向。JTB=長期囲い込み志向。 |

この比較から、HISは即効性のある施策に強みを持ち、JTBは安定性を軸に展開していることが分かります。

HIS vs JTB:強み・弱み比較(クラスタ比率に基づく定量評価)

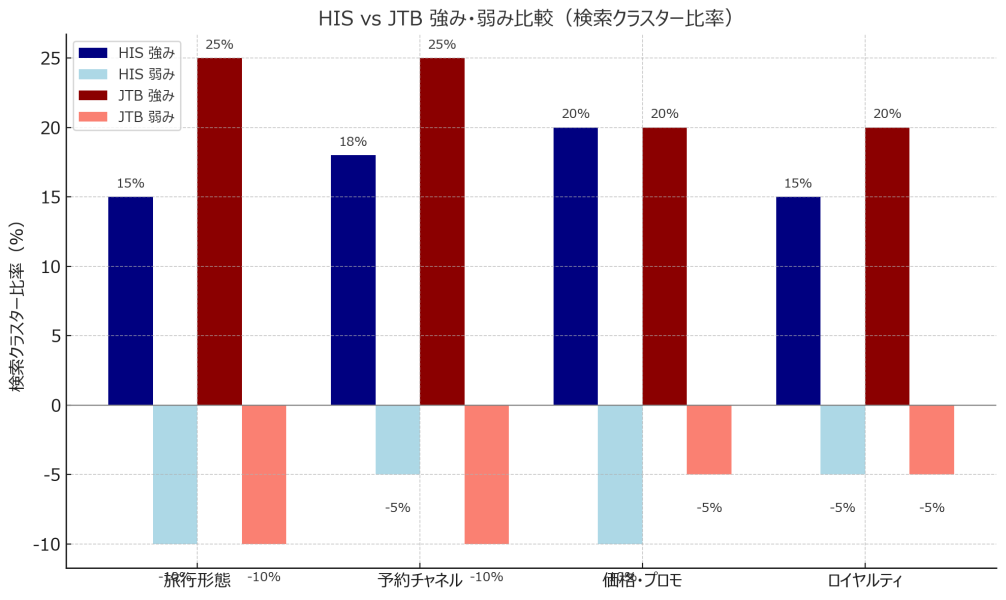

4つの視点をさらに掘り下げると、両社の強みと弱みは「瞬発力型(HIS)」と「持続力型(JTB)」という対照的な構造に整理できます。以下の表に並列でまとめました。

使用したプロンプト

クラスターAPIを使って、「HIS」「JTB」それぞれの関連キーワードを抽出してください。

その結果をもとに、4つの観点(旅行形態、予約チャネル、価格・キャンペーン、ロイヤルティ)で

「強み」と「弱み」を整理した比較表を作りたいです。

表のフォーマットは以下としてください。

観点 | HIS | JTB

・HISとJTBそれぞれについて「強み」と「弱み」を分けて書いてください。

・強みや弱みの根拠として、クラスターAPIで得られたクラスタ比率を必ず記載してください

HISとJTBの強みと弱みの比較表

| 観点 | HIS | JTB |

| 旅行形態 | 強み:団体・若年層の海外旅行需要が強い(女子旅・グループ関連クラスタ 15%) 弱み:国内旅行・個人利用のカバーが弱い(国内旅行関連クラスタ 10%未満) | 強み:国内旅行・ファミリー利用に強い(国内旅行・宿泊関連クラスタ 25%) 弱み:団体や海外旅行は限定的(団体・海外関連クラスタ 10%未満) |

| 予約チャネル | 強み:オンライン予約導線が充実(オンライン関連クラスタ 18%) 弱み:店舗利用者への接点が薄い(店舗関連クラスタ 5%未満) | 強み:店舗網を活かした安定した予約導線(店舗来店予約クラスタ 25%) 弱み:オンライン予約が補助的にとどまる(オンライン関連クラスタ 10%未満) |

| 価格・キャンペーン | 強み:短期的な価格訴求施策に強い(価格比較関連クラスタ 20%) 弱み:長期的な安定需要をつくりにくい(ロイヤルティ関連クラスタ 10%未満) | 強み:法人・贈答需要に支えられた安定施策(ギフト・商品券関連クラスタ 20%) 弱み:価格訴求の瞬発力に欠ける(直前割引・価格比較クラスタ 5%未満) |

| ロイヤルティ | 強み:新規獲得の瞬発力がある(セール・直前割関連クラスタ 15%) 弱み:リピートや囲い込み施策が弱い(会員・ポイント関連クラスタ 5%未満) | 強み:会員制度・ポイント施策でリピートを強化(バウチャー・商品券クラスタ 20%) 弱み:短期的な集客キャンペーンは弱い(セール・直前割関連クラスタ 5%未満) |

さらに、表だけでは把握しづらい数値差を直感的に理解するため、クラスタ比率を基に比較グラフを作成しました。

使用したプロンプト

以下のカテゴリ別に、HISとJTBの強み・弱みを比較するマルチセット棒グラフを作成し可視化してください。

観点は「旅行形態」「予約チャネル」「価格・キャンペーン」「ロイヤルティ」の4つです。

- HISの棒は青系(濃い青=強み、薄い青=弱み)

- JTBの棒は赤系(濃い赤=強み、薄い赤=弱み)

- Y軸ラベルは「関連クラスタ比率(%)」

グラフに使用する数値は、直前の比較表(クラスタ比率が記載された文章)から抽出してください。

このデータから、

- HISは「瞬発力」を活かして海外団体や価格比較など短期集客に強いが、国内個人需要やロイヤルティには弱みがある。

- JTBは「持続力」を背景に国内旅行や会員施策で安定した基盤を築いているが、直前需要や海外需要を取り込む力に欠ける。

つまり、HISは「短期勝負に強い瞬発力型」、JTBは「長期安定に強い持続力型」という補完関係にあるといえます。

戦略への示唆と具体施策

HISとJTBは、それぞれ「瞬発力型」と「持続力型」という対照的な強みを持っています。

- HISは短期間で需要を取り込む能力に優れる一方、国内需要やリピート顧客の不足が課題です。

- JTBは安定した顧客基盤を築いているものの、若年層や直前需要への対応が弱いという構造を抱えています。

こうした強みと弱みの対比は、そのまま戦略設計に直結します。両社の選択肢はシンプルに「強みを伸ばす」か「弱みを補う」かに整理できます。

HISの戦略オプション

| 選択肢 | 戦略内容 | メリット | リスク |

| 強みを伸ばす | 卒業旅行シーズン(3月、トレンドスコア最大100)に向け、女子旅・グループ旅行(クラスタ比率15%)を狙ったSNS拡散キャンペーンを展開。 | 即効性の高い集客。若年層を一気に獲得可能。 | 季節依存が大きく、閑散期に弱い。 |

| 弱みを補う | 国内ファミリー旅行需要(JTBはクラスタ25%)に合わせ、地方発着の国内プランを強化。店舗サポート導入+会員施策で囲い込み。 | 中長期的な安定需要を獲得。LTV向上。 | 投資回収に時間がかかり、瞬発力を失う可能性。 |

JTBの戦略オプション

| 選択肢 | 戦略内容 | メリット | リスク |

| 強みを伸ばす | 会員制度・商品券需要(クラスタ20%)をさらに拡充し、法人・ファミリー向けに「年間パッケージ」を提案。 | 長期的な収益安定。既存顧客を盤石化。 | 新規顧客開拓が鈍化。若年層の獲得が進みにくい。 |

| 弱みを補う | オンライン予約(クラスタ10%未満)のテコ入れとして、直前割引をアプリ限定で実施。若年層向けにTikTok施策も連動。 | 短期集客の強化。新規層へのアプローチ。 | ブランドの「高級感」が薄れるリスク。 |

まとめ

本記事では、クラスターAPIを用いてHISとJTBの検索データを整理し、「旅行形態」「予約チャネル」「価格・キャンペーン」「ロイヤルティ・付帯サービス」という4つの視点から比較しました。

その結果、HISは短期的な需要を取り込む瞬発力型、JTBは安定的な基盤を維持する持続力型という構造が明らかになりました。

両社の戦略オプションは「強みを伸ばす」か「弱みを補う」かの二択に収斂します。これは旅行業界にとどまらず、EC・飲食・小売といった幅広い業界にも応用可能なフレームです。

まずはクラスターAPIやトレンドAPIを活用して自社の検索データを分析し、自社が「瞬発力型」か「持続力型」かを診断してください。その上で、自社の立ち位置に応じた施策を設計することが、成長を実現する第一歩となります。

注記

※本記事は、検索データに基づく分析事例であり、特定のブランドや製品のマーケティング戦略を代弁または評価することを目的としたものではありません。

使用されているキーワードは、実際の検索ボリューム、サジェスト、関連検索語などの情報をもとに収集されたものであり、消費者の関心や情報探索パターンを理解するための分析例として提示しています。

記載されているブランド名および製品は、分析構造を説明するための事例として引用しており、各企業の公式な見解や実際の施策とは関係ありません。本文の内容は筆者個人の見解に基づくものであり、誹謗中傷、歪曲、営利目的は一切含まれておりません。

この記事のタグ