検索意図とは?

検索意図(Search Intent)とは、ユーザーが検索エンジンにキーワードを入力した「目的」や「動機」のことを指します。ユーザーインテントや検索インテントとも呼ばれ、言い換えれば、ユーザーが「なぜそのキーワードで検索したのか?」という問いに対する答えです。

例えば「プロテイン おすすめ」と検索する人は、「人気商品を知りたい」「比較したい」「初めて買うので選び方を知りたい」など、表面的なキーワードの裏に多様な意図を持っている可能性があります。

同じ語句であっても、検索意図が異なれば、ユーザーが求めるコンテンツの形式や内容も大きく変わってくるのです。

なぜ「検索意図」の理解が重要なのか?

検索意図を読み解くことは、SEOの成果に直結します。

検索結果の上位に表示されるコンテンツは、ユーザーのニーズと意図に的確に応えているものです。たとえば「ダイエット 方法」と検索するユーザーの多くは、商品紹介ではなく、具体的な方法や体験談、比較情報など“実践的な知識”を求めているため、そのようなコンテンツが検索結果画面の上位に表示されます。

検索クエリの裏にある「潜在ニーズ」まで汲み取って構成されたコンテンツでなければ、クリックされず、離脱率も高まります。

検索意図の理解は、ユーザー満足度の高いコンテンツを作るための出発点であり、結果的に検索順位の向上にもつながるのです。

検索意図の種類

検索意図は、一般的に以下の4つに分類されます。

| 種類 | 概要 | 例 |

|---|---|---|

| 情報型(インフォメーショナルクエリ/Knowクエリ) | 知識・方法・定義を知りたい | 睡眠サプリ 効果 |

| 移動型(ナビゲーショナルクエリ/Goクエリ) | 特定のサイトに行きたい | 楽天市場 ログイン |

| 商業型(コマーシャルクエリ/Doクエリ) | 比較・検討したい | プロテイン ランキング |

| 取引型(トランザクショナルクエリ/Buyクエリ) | 購入・申し込みなしたい | DHC サプリ 最安値 通販 |

これらを正しく分類し、ユーザーの立場に立ってコンテンツを設計することが、検索意図に合致するサイト構築の第一歩です。

検索意図の調べ方・分析のやり方

ユーザーが検索バーに入力したキーワードの背後にある「意図」をどう読み解くかは、コンテンツ設計や広告運用における核心です。ここでは検索意図の調べ方、検索意図の分析方法をご紹介します。

1.SERP(検索結果ページ)を読む

Googleは、ユーザーの検索意図に最も合致するページを上位表示します。つまり、検索結果そのものが検索意図のヒントとなります。

チェックポイント:

・上位に表示されているのは、情報提供記事か?商品ページか?

・「知恵袋」などQ&Aサイトが多いか?公式サイトが多いか?

・リスティング広告が出ているか?

これらを分析することで、検索意図が情報型なのか取引型なのかを見極めることができます。

SERP分析は、取引型・商業型インテントの判別に特に効果的です。上位表示のページ形式や広告の有無から行動の温度感を読み取ることができます。

2.関連キーワード・サジェストを活用

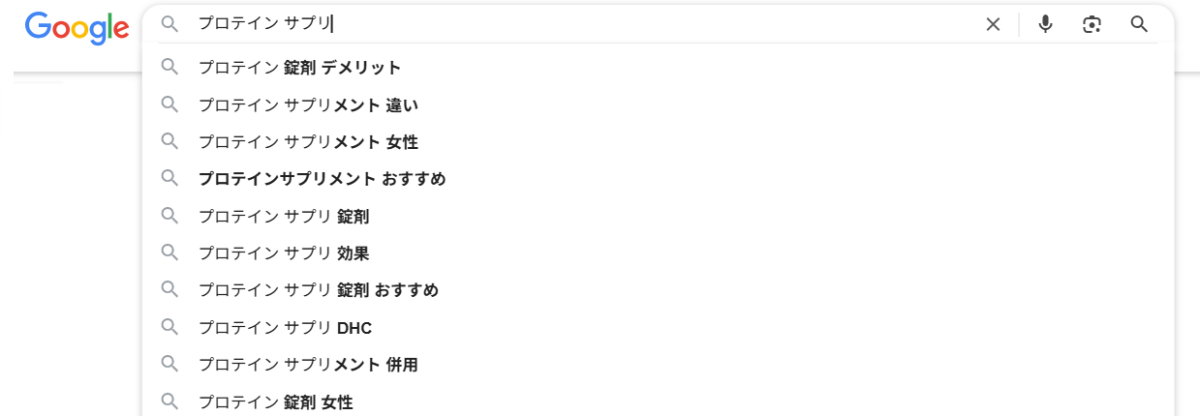

検索窓にキーワードを入力した際に表示されるGoogleサジェストや、検索結果下部に表示される関連キーワードは、ユーザーの追加的なニーズや思考の流れを表しています。

例:「プロテイン サプリ」と検索すると…

「プロテイン サプリメント 女性」

「プロテイン サプリメント 違い」

「プロテイン サプリ 効果」

などがサジェストで表示され、これらの関連ワードから、違いや効果を知りたいという意図や、女性向けの選び方やおすすめを知りたいという多様な検索意図が見えてきます。

サジェストや関連キーワードは、情報型インテントや潜在ニーズの掘り起こしに強みがあります。検索者が明確に言語化していない「気になっていること」が浮かび上がってきます。

3.競合コンテンツを分析する

同じキーワードで上位に表示されているページが、どのような構成・トーンで書かれているかを分析することで、検索意図の傾向がさらに明確になります。

チェックポイント:

タイトルに使われている言葉(例:「徹底比較」「効果とは」など)

見出し構成(H2・H3の内容)

CTA(行動喚起)の有無や位置

これらを俯瞰することで、同じキーワードでも「どんな期待に応えているか」が分かり、ユーザーの意図を読み解くヒントになります。

競合分析は、商業型インテントや情報型インテントの微妙な違いを見極めるのに有効です。「比較したい」のか「知りたい」のかといったユーザー心理のグラデーションを掴むことができます。

検索意図を考慮したコンテンツの作り方

1.ユーザーの「問い」に答える構成にする

たとえば「サプリメント 比較」で検索するユーザーが求めているのは、「どれが良いか知りたい」という疑問への答えです。ランキング形式や選び方ガイド、タイプ別の比較表など、意思決定をサポートするコンテンツが最適です。

一方、「サプリメント 飲み方」であれば、具体的な摂取方法や時間帯、注意点、他の栄養素との相性など、正確な情報を整理した解説記事が求められます。

2.見出し・構成に検索意図を反映させる

検索者が求めている情報にすぐアクセスできるように、見出しに意図を反映させます。

例:「オメガ3 効果」についての記事の場合

・NG見出し:「オメガ3とは?」

・OK見出し:「オメガ3に期待される3つの効果とは?」

検索意図を見出しレベルで明確にすることで、直帰率や滞在時間の改善にもつながります。

3.潜在ニーズまで意識した設計

「検索意図 潜在ニーズ」とは、ユーザーが検索時には言語化していないが、内心で求めている情報や課題のことです。

例:「プロテイン 初心者」→

・表面的な意図:どれを選べばいいか?

・潜在的な意図:飲むと太らないか?効果あるのか?副作用は?

これに応えるには、Q&A形式、初心者向け注意点、口コミやレビューの挿入など、検索されていない“その先”を想定した構成が効果的です。

4.タイトル・メタディスクリプションも最適化

検索意図に合ったタイトルとメタディスクリプションは、CTR(クリック率)を大きく左右します。

例:「オメガ3 飲み方」についての記事の場合

・NGタイトル:オメガ3の基本情報

・OKタイトル:オメガ3の正しい飲み方とは?効果を引き出す3つのポイント

ユーザーが「これは自分の疑問を解決できそう」と感じられる表現が理想です。

検索意図分析に使えるツール:リスニングマインド

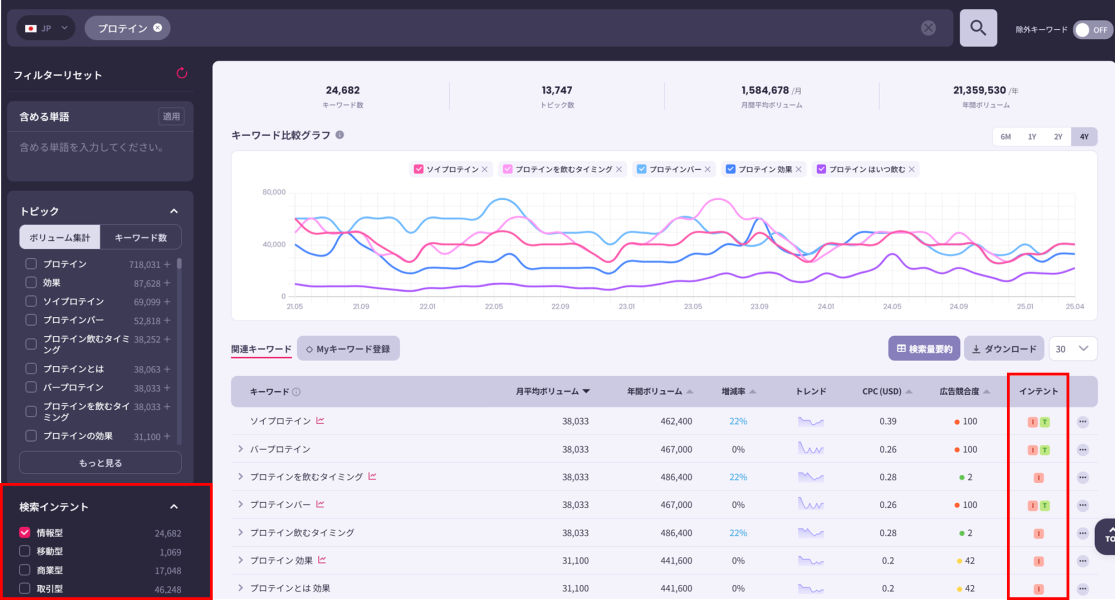

リスニングマインド(ListeningMind)は、ユーザーがどのような「意図」を持って検索しているのかを、検索クエリの構造や文脈から分析し、視覚的に可視化できるツールです。

検索クエリをトピックごとに把握

検索クエリの共通するキーワードをグループ化し、トピックとして表示します。

例:「プロテイン」を含んだ検索クエリの中で、「おすすめ」「効果」「ダイエット」「女性」などのトピックへの関心が高いことが分かる。

検索インテントの把握

各検索クエリの検索インテントを一目で把握できます。また、各インテントごとにフィルタリングもできるので、マーケターや編集者がそのまま企画立案に活用しやすくなっています。

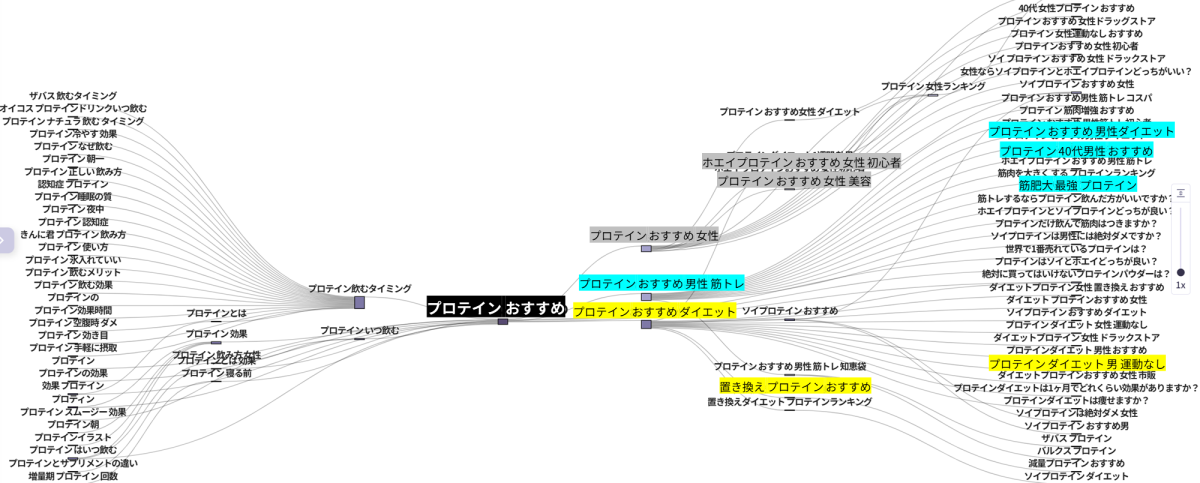

前後の検索経路から潜在ニーズの発見が可能

検索経路を辿ることで、ユーザーの具体的な目的が見えてきます。

ダイエットが目的でもプロテインと食事を置き換えようとしているユーザーや、運動せずにプロテインでダイエットしようとしているユーザーがいることが分かるため、各ユーザーの意図に合ったコンテンツの作成が可能になります。

まとめ:検索意図を理解することはSEOの出発点

ユーザーが検索する背後には、常に“意図”があります。

その意図を読み解き、的確に応えるコンテンツを設計することは、SEOの成果を高めるだけでなく、オーガニックトラフィックの増加やコンバージョン率の向上にも直結します。

SERPの傾向分析、関連キーワードの深掘り、競合調査やツールの活用を通じて、検索意図を素早く、そして深く理解することが、「選ばれる記事」をつくるための第一歩となるでしょう。

この記事のタグ