インテントマーケティングがブランディングにもたらす変化

インテントマーケティングは、いまや単なる広告運用の枠を超え、ブランディング戦略においても欠かせない存在になりつつあります。なぜなら、検索データを通じて消費者の「本音」を把握し、それに対して適切な解決策を提示することで、ブランドが“選ばれる理由”を明確にできるからです。

ブランディングは企業が消費者の頭の中に特定のイメージを刷り込み、そのイメージを通じて継続的に関係を築く活動です。伝統的なブランディングはマスメディア広告やオフラインでのプロモーションなどで、企業が一方的にメッセージを伝える方式で行われてきました。しかしデジタル時代となり、消費者は一方的なメッセージに依存せず自ら情報を探索し、比較するようになりました。

従来のように企業が一方的にメッセージを発信するのではなく、消費者が自ら発した検索ワードに対し、的確な回答や価値を返す。その積み重ねこそが信頼を生み、長期的な関係構築へと繋がります。

消費者の「なぜこの企業を選ぶのか?」という問いに対し、インテントデータは極めて具体的な答えを提示します。ブランドの本質とは、“消費者が選択する瞬間に最も信頼できる存在であること”。そのためには、日々変化する悩みや欲求をリアルタイムで捉え、ブランドのメッセージや製品に反映させる必要があります。

検索ワードが語る、消費者の「本当の悩み」

現代の消費者は、自ら検索し、比較し、選ぶ力を持っています。

その検索行動の中には、彼らの内面にある葛藤や希望、行動の背景までもが浮かび上がります。このように検索データに現れる消費者の内面的な欲求と悩みを意図(インテント)と呼ぶことができます。企業はインテントを理解することで、消費者が何を必要とし、どのような葛藤を抱えているのかを把握できるようになります。

たとえば「40代女性 スキンケア おすすめ」「40代 誕生日プレゼント スキンケア」といった検索には、贈る相手、タイミング、目的といった詳細な意図が含まれています。検索ワードと検索経路、検索結果ページなどの検索データを分析すれば、消費者がどんな観点で製品を比較し、どのブランドを候補として見ているのかが明らかになります。

インテントマーケティングは、単なる広告表示を超えて、ブランドが“悩みを理解し、解決する存在”として認知されるチャンスを生み出すのです。

ブランドの指名検索が生まれる瞬間をつくる

インテントマーケティングの効果は、ブランド検索の増加や消費者認識の変化といった形で現れます。

たとえば、広告やコンテンツを通じて興味を持ったユーザーがブランド名を検索し始めたなら、それは「このブランドをもっと知りたい」と思った証拠であり、ブランドが消費者の選択肢の一つとして認識されたというサインです。

また、単に記憶に残るだけでなく、「この悩みにはこのブランド」という結びつきができれば、ブランディングとしての成果はさらに深まり、長期的なブランディング効果が期待できます。

さらに、検索ワードの傾向を分析することで、製品開発やプロモーションにも活かせます。

たとえば「平日夜 AI講座 オンライン」といったキーワードの検索量が継続的に増加していて、前後の検索経路に競合他社やYouTubeチャンネルが表示されていれば、働く社会人をターゲットにした最適な講座設計や訴求メッセージ(「平日夜のAI講座」や「週末AI講座」、「通勤中に見れるAI講座」など)が可能になります。

キャンペーンを見た人が、実際にこの企業名やサービス名を検索し始めたら、これはインテントマーケティングが作り出したブランディング成果と言えます。

未開拓市場を照らすインテントデータの力

CRMやウェブログのように“接触済みのユーザー”に限られるデータとは異なり、検索データはブランドをまだ知らない未開拓の市場や新しいターゲットセグメントと、「ニーズの兆し」を捉えることができます。

前回の記事でご紹介したLGファッションの事例は、インテントデータから新たなターゲット獲得とブランディングの機会を見つけた良い事例です。

検索データは従来のリサーチよりも具体的で現実的なインサイトを提供し、ブランディングの機会をもたらします。検索データから「免疫力」の関連キーワードの検索量が年々に増加傾向にあることを把握した場合、「手軽なマルチサプリ」というポイントを訴求していたサプリメント会社は、免疫力に効果的な新製品を発売したり、「免疫力の改善に優れた」という方向性でメッセージを発信することで、消費者の頭の中で「免疫力の解決=この企業」という認識を定着させることができます。

検索インテントは、企業がまだ気づいていないターゲット層やニーズを可視化し、ブランドの成長機会を広げてくれるのです。

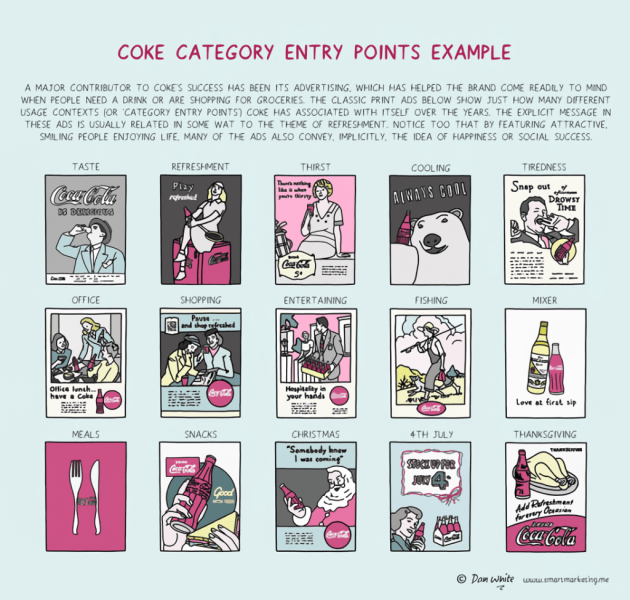

カテゴリーエントリーポイント(CEP)という新たなブランディング資産

いま、ブランドマーケティングの世界で注目されているのが「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」という概念です。CEPは、特定の製品やカテゴリーが自然に思い浮かぶ状況、つまり“ある状況や気分になったときに自然と思い浮かぶブランド”としてのポジションを築く戦略です。

たとえば、「夏の暑い日に」「午後の眠気に」「週末に友人とピザを食べるとき」などの場面で「コーラ」が連想されるのが典型的なCEPの例です。

南オーストラリア大学のジェニー・ロマニュク教授によるW’sフレームワークは、CEPを発見するための優れた分析手法として注目されています。

(出典:サウスオーストラリア大学エーレンベルク・バス研究所(The Ehrenberg-Bass Institute)

- When:いつ使用されるか?

- Where:どこで使われるか?

- While:どんな行動の最中か?

- With What:一緒に使うものは?

- Why:なぜ使うのか?

- How Feeling:使用前後の感情は?

- With/For Whom:誰と、誰のために?

このような視点で検索データを分析すれば、CEPに合致する場面を見つけ出し、ブランドメッセージに活かすことが可能になります。

カテゴリーエントリーポイントの発見にも検索データが活躍します。

例えば、「コスパ ランチ」や「コンビニ コスパ弁当」といった検索が増えているなら、節約志向の社会人に向けた新メニュー開発やキャンペーン設計が実現できます。「おいしくて安いランチは○○コンビニ」といったイメージが定着すれば、それ自体が強力なブランディングになります。

カテゴリーエントリーポイントを拡大することで、ブランドが消費者の日常の様々な瞬間に入り込むことができます。「会社帰りに、ストレスを発散するために辛く刺激的な食べ物を探す時」や「デート前日に、肌を鎮静させる化粧品を探す時」などのカテゴリーエントリーポイントを見つければ、ブランドはこの状況で消費者が検索しそうなキーワードと背景を把握し、それに合わせたコンテンツ・広告・プロモーションを用意できます。

このようなプロセスを通じて継続的にカテゴリーエントリーポイントを拡大、独占していけば、消費者の認知と購買過程でブランドの存在感が現れます。

感情に寄り添うブランドをつくるストーリーテリング

ブランディングは単に「認知されること」で終わらず、ブランドと消費者の関係を深めるために、共感を生むストーリーテリングが不可欠です。そしてその起点になるのが、検索ワードに表れる消費者の「悩み」や「葛藤」です。

検索データには、単なる情報収集を超えて、消費者の深い心理的葛藤や悩みが隠れていることがあります。

例えば、「ダイエット中 おやつ」「低カロリー スナック」「太らない お菓子」といった検索ワードは、理性と欲求の狭間で揺れる感情の表れです。このとき、適切なメッセージと商品を提供できるブランドは、単なる供給者ではなく“理解者”として認識されます。

このようにして、「ダイエット中のお菓子に迷ったとき → あのブランド」と自然に思い出してもらえる存在になることが、最強のブランディング資産につながっていきます。

まとめ:「検索されるブランド」へ

インテントマーケティングは、検索データを通じて消費者の本音と向き合い、「このブランドは、自分のことをわかってくれている」と感じさせるブランドづくりを可能にします。

このアプローチを続けていけば、「検索結果でよく見るブランド」から、「消費者が自ら指名検索するブランド」への転換が起きます。これこそが、短期的な広告効率を超えた、真のブランドロイヤルティの構築であり、インテントマーケティングがブランド価値の向上に貢献する最大の理由なのです。

誰よりも早く、誰よりも深く、消費者の悩みを理解すること。

それが、消費者の中で「思い出されるブランド」になるための第一歩です。

インテントマーケティングの実践には、質の高いデータ収集と、検索行動の背景を解釈する洞察力が求められます。ListeningMindは、検索データを網羅的に分析し、隠れた消費者インサイトを可視化することで、ブランドが取るべき戦略の方向性を明確にします。

ListeningMindと共に次世代ブランディングを実現しませんか?