“検索される”より、“学ばれる”が価値になる。

前編では、検索結果に“答え”を提示するAEOの仕組みと活用戦略について紹介しました。

しかし、生成AIが主流化する今、ユーザーは検索でリンクを探すよりも、AIが再構成した答えを直接得る流れへとシフトしています。

後編となる本記事では、AIに自社の知見を“学ばせる”ことを目的としたGEO(Generative Engine Optimization)に焦点を当てます。

GEOの定義、AEOとの違い、そしてコンテンツ・配信・実装面で押さえるべきポイント、さらにAEOとGEOを組み合わせた統合戦略まで、実務視点で整理していきます。

GEOとは?生成AI時代のSEO戦略

GEO(Generative Engine Optimization)とは、生成AIが回答を生成する際に、自社コンテンツが“学習・活用される”ことを目的とした新しい検索最適化戦略です。

GEOは、従来のAEOとはまったく異なる戦略的視点から設計される次世代型のコンテンツ最適化アプローチです。

検索結果に“表示される”ことではなく、生成AIの“学習対象になる”ことを目的とする点にあり、ChatGPT、Claude、Gemini、Bing Copilotといった生成AIがユーザーの質問に回答を生成する際、その裏側で活用される情報源として自社コンテンツが使われる状態を目指すのがGEOです。

生成AIは、特定のサイトや原文をそのまま引用するのではなく、学習したパターンや意味構造をもとに“再構成された回答”を生成します。

GEOコンテンツ設計:AIに学ばせるための5つの視点

GEOは、ただ情報を発信し、上位表示を目指すのではなく、AI言語モデル内部にコンテンツが内在化されるように設計する戦略です。重要なのは、深いインサイト・独自の視点・体系化されたナレッジです。

GEO対応コンテンツを設計するうえで重要な5つの視点

- 長文かつ記述型の構成:深い内容を丁寧に語る

- ストーリーテリングを重視:業界トレンドやフレームワーク、事例を交えながら説得力を構築

- Executive Summaryで出だしを整理:冒頭に全体像を提示し、AIにも読者にも概要を伝える

- 各セクションごとに要点をまとめる:構造化された情報はAIにも優しい

- AIが学習しやすい言語構造で全体を要約

GEO実行に向けたマルチチャネル戦略─“AIの学習網”に乗るための分散設計

GEO戦略の本質は、自社サイト内に良質なコンテンツを用意することにとどまりません。より重要なのは、生成AIが学習対象とする可能性が高い外部チャネルに、どのように自社の知見を分散・拡張できるかという視点です。

生成AIの多くは、WikipediaやReddit、Quora、Medium、GitHub、各種専門コミュニティといった公開性の高い情報ソースを学習ベースとして活用しています。実際、OpenAI・Anthropic・GoogleといったLLM開発企業は、これらのプラットフォームからクロールまたはライセンスを通じて情報を取得していると公表しています。

したがって、GEO戦略では以下のような分散アプローチが鍵となります。

GEOに強いマルチチャネル活用のヒント

- 自社ブログやナレッジ記事を、外部チャネルにも最適化して再発信

- RedditやQuoraなどで、ブランド視点のQ&A投稿を積極的に展開

- 業界メディア・専門メディアへの寄稿やインタビュー掲載を狙う

- 社内の知識やフレームワークをオープンナレッジとして整備・発信

GEOとは、検索されるためのコンテンツではなく、“知識としてAIに組み込まれること”を目的としたコンテンツ戦略です。今後、AIによる情報生成が主流化するにつれ、「誰が上位に表示されるか」よりも「誰の情報が回答の裏にあるか」が競争力を左右する時代がやってきます。

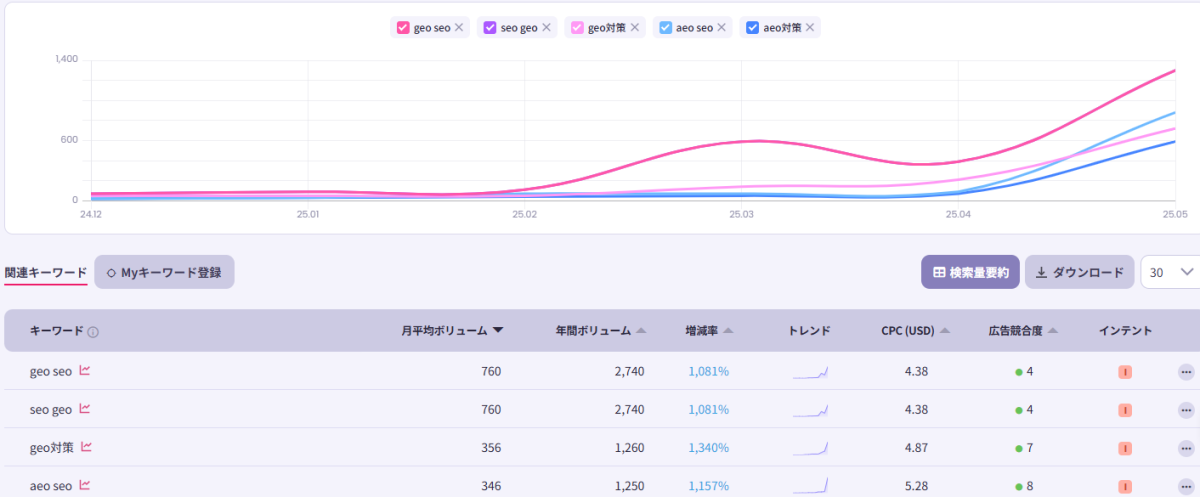

データが示すGEOの成長─「認知」から「実装」フェーズへ

GEOという概念は、もはや一部の企業だけの取り組みではなく、検索最適化の新しい常識として広がりつつあります。

今年に入り、「AEO」や「GEO」に関連する検索が実際に発生し、その検索量は増加傾向を示しています。

単なるトレンドワードにとどまらず、マーケティング実務者の間で具体的な関心が高まり、実装フェーズへと移行しつつあることを裏付ける動きといえるでしょう。

マーケターの間でも「どのように検索されるか」よりも、「どのようにAIに取り込まれ、再構成されるか」への意識が確実にシフトしているのです。こうした動きは、SEOにおける判断軸が「検索エンジン対策」から「生成AI対策」へと進化していることを裏付けています。

GEO実装のためのチェックリスト

「GEOをやる」と決めても、実装には多面的な準備が求められます。

以下に、マーケターがGEO戦略を具体的に進める際にチェックすべきポイントを構造化して整理しました。

① コンテンツ構造・設計編

- E-E-A-T要素(経験・専門性・権威性・信頼性)を明示的に示しているか?

- FAQやHow-to形式など、ナレッジベース化された情報構造になっているか?

- 信頼性のある統計・出典元を引用しているか?

- セクションごとに要点が整理され、再利用性の高い構文になっているか?

② 技術的最適化編

- AIクローラー(例:GPTBotなど)へのアクセスを許可しているか?

- メタデータ・構造化データ(Schema.org)を適切に記述しているか?

- モバイル最適化やページスピードにも配慮されているか?

③ 外部配信・露出設計編

- Reddit、Quora、MediumなどAIが学習しやすいチャネルに投稿・露出しているか?

- 業界メディア・専門メディアでの引用・紹介実績を持っているか?

- 一貫性のあるブランドメッセージで、複数チャネルにまたがって情報設計しているか?

GEO戦略は、「SEOの次」に来るものではなく、検索行動が“生成”へと変化した時代における“新しいSEOの本質”です。GEOは、単なるトレンドではなく、コンテンツが知識としてAIに定着するかどうかを左右する、マーケティングの次なる競争領域です。

AEOとGEOは分けずに活かす─いま求められる“統合戦略”という視点

ここまでの内容を踏まえると、AEOとGEOは二者択一の関係ではなく、役割とタイミングを踏まえて統合的に活用すべき戦略要素であることが見えてきます。

それぞれが得意とする領域が異なるからこそ、コンテンツ全体の構造において両者を効果的に組み込むことが、これからのAI時代の検索最適化における現実解です。

?AEO+GEO統合戦略テンプレート

① 導入部:AEOを意識し、検索意図に即した簡潔な定義・要約を提示

② 本文展開:GEOを意識して、独自のフレーム・深いインサイト・構造化された情報を丁寧に記述

③ まとめ:実行可能なポイント、関連リソース、事例などを整理し、AIが「再構成」しやすい形でまとめる

このような「AEOで入口をつくり、GEOで深掘り・拡張する」スタイルが、今後のコンテンツ戦略においてスタンダード化していくでしょう。

特に、記事の終盤にはアクションにつながる具体的なまとめや、AIが拾いやすいナレッジの要素を意図的に配置することで、GEOへの対応力を大きく高めることができます。

結論─GEOは“未来”を見据えた戦略軸、AEOは“今”に効く実践軸。

GEOは、生成AIが主役となる時代における最も根本的かつ未来志向の検索最適化戦略です。AIにブランドの知識や視点を学ばせ、検索体験の裏側で“再構成される情報源”となることで、クリックに頼らずともブランドの影響力を拡張できるのです。

一方で、AEOもその役割を終えたわけではありません。特に購買意欲が明確な「〇〇とは?」「おすすめは?」といったクエリに対しては、即時回答が求められるAEO型コンテンツが今もROIの高い打ち手です。

2025年以降の検索最適化における視点の転換点

検索上位に表示されることよりも、生成AIが提示する回答の中に自社の知見が活かされているか。

それこそが、これからの検索時代における本質的な競争力です。

AEOは「ユーザーの質問に“答え”として応える道」、

GEOは「ブランドの知識を“AIに学ばせる道”」です。

この2つを理解し、状況に応じて戦略的に使い分けることが、AI検索時代において“見つかる力”と“選ばれる力”を両立させる鍵となります。

ぜひ今こそ、検索戦略を“再定義”する一歩を踏み出してみてください。

この記事のタグ