リスニングマインドは、マーケティングテクノロジーの最前線を走り続けるプロフェッショナルとして、最先端のマーケティング体験の提供を通じて、数々の経験を重ねてまいりました。その経験から、ツールの提供だけではお客様の成功は訪れないことを痛感しています。このため私たちは、お客様との道のりを伴走する導入支援プログラムをご用意しています。このプログラムは以下の4つの講座から構成されています。

❶ インテントマーケティング実践講座

❷ リスニングマインド実践講座

❸生成AI活用プロンプト講座(ListeningMind × ChatGPT)

❹ 定着サポート講座

以下では、ご提供しているそれぞれの講座について、ご説明させて頂ければと思います。

❶ インテントマーケティング実践講座

本講座では、昨今注目をあつめる次世代のマーケティング戦略であり、リスニングマインドの背景思想でもある「インテントマーケティング」の全体像を体系的に学習します。顧客の「意図(インテント)」を捉えることの重要性から、具体的な分析、戦略立案、コンテンツ構築までを網羅し、マーケティング活動の根幹となる戦略的視座を養うことを目的とします。

この講座は、続く「リスニングマインド実践講座」などでリスニングマインドを効果的に活用するための、土台となる重要なステップです。全6回のセッションを通じ、理論から具体的なアクションプランまでを習得できるよう設計されています。

第1回. インテントマーケティング概論:なぜ今、インテントマーケティングなのか?

現代マーケティングの課題を乗り越えるための新しいコンセプトとして、「インテントマーケティング」の全体像を解説します。消費者の「意図」を捉えることが事業成長の鍵となる本質的な理由を、成功事例と共に学び、講座全体の学びの地図を掴みます。

第2回. CDJ分析(マッピング分析):検索データで顧客の「探索の過程」を可視化する

これまでブラックボックスであった顧客の購買プロセス(カスタマージャーニー)を、検索データを活用して客観的に描き出す「検索データマッピング方式」を習得します。顧客が各段階で何を求め、何に悩むのかを可視化する分析アプローチを解説します。

第3回. マーケティングフレームワーク戦略:顧客接点を最適化するメディアとファネル統合戦略

分析で得たインサイトを具体的な成果に繋げるための戦略設計図を解説します。顧客の意図を中心に、広告、SNS、自社サイトなどをいかに連携させるか、持続的な成長を生む「フルファネルメディア戦略」の構築方法を解説します。

第4回. CEP戦略:インテントデータで見つけるブランド成長の新たな機会

ブランドが顧客の記憶に残り、選択肢として想起される重要な接点「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」の概念と、検索データから新たなCEPを発掘する手法を解説します。ブランド戦略と事業成長を直結させるアプローチです。

第5回. コンテンツ構築の6ステップ:顧客を惹きつけ続ける「コンテンツ資産」の作り方

顧客の検索意図に的確に応え、ブランドの「資産」となる高品質なコンテンツを戦略的に企画・制作するための具体的な6ステップを解説します。サイト全体の価値を高めるコンテンツ設計と構造化の手法です。

第6回. SEOとGEO:「見えなければ、存在しない」時代の必須実行戦略

SEO(検索エンジン最適化)を、顧客との持続的な関係を築くための最重要チャネルと捉え、その本質と具体的な実行戦略を解説します。Googleに評価されるサイトの内部・外部対策から、店舗ビジネスに不可欠な地域戦略(GEO)まで、実践的なノウハウを網羅します。

全6回のセッションを通じて、顧客の意図を起点に戦略を設計するための観点が習得できます。ここで得た知識は、続く「リスニングマインド実践講座」で実際にツールを用いてデータを分析する際や、「定着サポート講座」で組織的な戦略を推進する際の必要な基盤となります。

❷ リスニングマインド実践講座

本講座では、ListeningMindの強力な機能を、基礎から応用まで実践的にマスターします。市場の全体像を捉える基本プロセスから、想定外のニーズを発見する深掘り分析、そして競合優位性を確立するための戦略的応用まで、全3回のセッションを通じて、分析スキルを体系的に引き上げ、インサイトを具体的な「打ち手」に変える力を養います。

第1回:消費者インテント分析を「3STEP+1」で実践する:インテントファインダーからペルソナビューまで

本講座の核となる、誰でも実践可能な分析の基本プロセス「3STEP+1」を、デモンストレーションを中心に習得します。感覚や経験則に頼るのではなく、データに基づいた顧客理解と戦略立案の土台を固めます。

STEP❶:市場トレンドの概況を把握する

自社が展開する市場の全体像を「地図」のように描き出します。消費者の関心事や検索動向の広がりと主要なトピックを捉え、データに基づいた戦略の第一歩を踏み出します。

STEP❷:消費者の検索パス(探索の道筋)を把握する

消費者が課題を認識し、情報を探す「探索の道筋」を可視化します。ユーザーの複雑な探索行動の中から、顧客との最適な接点(タッチポイント)を発見します。

STEP❸:データに基づきペルソナを分類する

経験則に頼りがちなペルソナ設定ではなく、実際の検索行動データに基づき、類似の目的や悩みを持つ消費者グループを自動で発見。客観的で「生きたペルソナ」を定義し、ターゲット顧客像を明確にします。

+❶:AIを用いてペルソナの特徴と傾向を分析する

複雑なデータ分析の結果を、AIが瞬時に要約・解説します。定義したペルソナの本質的なインサイトをAIが言語化することで、分析作業を効率化し、人間はより戦略的な思考に集中できます。

第2回:潜在ニーズを発掘し、事業機会を発見する(クラスターファインダー特講)

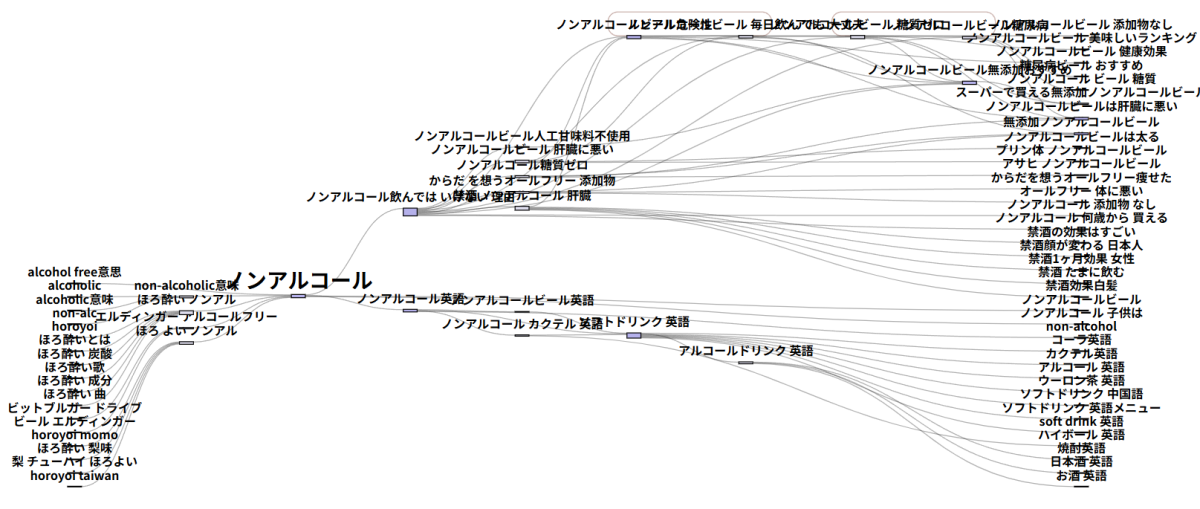

第1回で習得した基礎分析プロセスを踏まえ、パス以外の方法でインサイトを探索する方法をご紹介します。本セッションではListeningMindの「クラスターファインダー機能」を活用し、消費者の巨大な「意図の構造」を可視化することで、新たなビジネスの可能性を探ります。

STEP❶:多様な語彙の関係性を捉える

まず、分析の起点となるキーワードから、検索経路(パス)上には現れなかった多様な関連語彙の関係性を分析します。これにより、消費者の頭の中にある、より網羅的な「言葉の地図」を描き出します。

STEP❷:関連語彙を自動でクラスタリングする

次に、収集した膨大な語彙の関係性を解析し、意味的に近い言葉の集団(クラスター)を自動で生成します。これにより、一見無関係に見える言葉の背後にある、隠れた繋がりや構造を明らかにします。

STEP❸:クラスターから新たなインテント(意図)を発見する

最後に、形成された各クラスターの傾向を読み解き、それがどのような「インテント(意図)」を持つ集団なのかを把握します。このプロセスを通じて、これまで認識されていなかった新たなニーズや市場の可能性を発見します。

第3回:インサイトを打ち手に変える4つの応用テクニック

第1回、第2回で習得した基礎分析と潜在ニーズの発見を経て、最終回では、分析で得たインサイトを具体的な事業成長に繋げるための、より高度で実践的な【戦略的応用テクニック】を学びます。その「HOW」に応えるための、4つの強力な分析アプローチと思考法を習得します。

① 循環経路分析:顧客が解決策を見つけられずにいる「悩みのループ」を発見します。これにより、製品・コンテンツ開発における、まだ満たされていないニーズのヒントを掴むことを目指します。

② ブランドスイッチ分析:顧客が自社と競合間を移動する際の理由を明らかにします。データに基づいた顧客獲得戦略と、流出防止策の立案に繋げます。

③ SOV(Share of Voice)分析:検索市場における自社と競合のシェアを定量的に測定します。ブランドの現在地とマーケティング施策の効果を正確に把握し、次の投資判断に繋げます。

④ 主要タッチポイント分析:ターゲット顧客が購入検討時に最も信頼する情報源(ウェブサイトやメディア)を特定します。これにより、PR・SEO・広告戦略の効率化と、ROIの改善を目指します。

本講座を通じて、ListeningMindを自在に使いこなし、データに基づいた具体的な戦略を立案・実行するためのスキルを身につけます。これにより、分析レポートを眺める段階から脱し、データドリブンな意思決定を組織内で推進することが可能になります。

❸生成AI活用プロンプト講座(ListeningMind & ChatGPT)

私たちは、常に世界最先端のマーケティング体験を提供するため、日々グローバル基準での機能開発に取り組んでいます。その最新の成果の一つが、ListeningMindの強力な分析機能をChatGPTから直接利用できる、この生成AI連携です。本講座では、「良質な問い(プロンプト)が、良質な答えを導く」という思想に基づき、ビジネス課題を解決するための「戦略的な問いを立てるスキル」の習得を目指します。

本講座は、お客様の役割や目的に合わせ、以下の3つの専門セッションをご用意しています。

第1回:【R&D・商品企画向け】未来の"当たり前"を発見するインサイト抽出

概要: 消費者の潜在ニーズや未充足の課題を発見し、革新的な製品開発や既存事業の改善に繋げるためのプロンプト技術を習得します。アンケートやインタビューでは得られない、検索データに刻まれた率直な欲求や動機を捉え、次のヒット商品の「種」を見つけ出します。

<プロンプト演習例>

- 既存ブランドを例にカテゴリエントリポイントを発掘する:皆さんもよくご存じのブランドを例に、生成AIでCEPを発掘する演習を行います

- これまでとは異なった領域でカテゴリエントリポイントを探索する:自社商品の新たなる成長市場はどこか?マーケティングリサーチの演習です。

- ブランドに対する消費者イメージを比較する:3つの同業種ブランドについて、消費者はどのような認識なのか?パーセプションの分析です。

第2回:【セールス・マーケティング担当向け】"顧客の心"を掴む戦略的アプローチ

概要: 顧客理解を深め、競合に打ち勝つための具体的な営業戦略やマーケティング施策の立案に焦点を当てます。データに基づいた説得力のある提案ロジックを構築し、日々の営業活動や施策立案の精度と効率を向上させます。

<プロンプト演習例>

- 地域ごとの嗜好性の違いを分析する:APIを通じて、地域別の検索ボリュームデータを取得して分析します。エリア営業などには非常に役立ちます。

- 日米の比較を通じた消費者ペインポイント分析:本例では特に日米のペインポイントを横断して比較する方法を取り上げます。違いからリアルな本音を垣間見えます。

- 実際の市場で起こるブランドスイッチを観測する:CDJステップの各段階で想起するブランドがどう変わるのかを可視化します。

第3回:【エージェンシー・コンサルタント向け】"クライアントを成功"に導く提案力の最大化

概要: クライアントへ提出する、データに基づいた説得力のある戦略提案を、短時間で作成するスキルを習得します。提案業務のプロセス全体を劇的に効率化し、クライアントのビジネス成果への貢献度を高めます。

<プロンプト演習例>

- 消費者とメーカーのパーセプションギャップを観測:新興市場の分析を通じて、消費者がどのように商品を受容しているのか分析します。

- 商品の季節ごとのニーズ変化を読み解く:加湿器を例に、季節によって消費者のニーズがどのように変化しているのかを観測し、販促支援案を立てます。

- 消費者動向に基づいたペルソナ構築の実施:実データに基づいた関心内容を組み立てたペルソナの構築を試みます。そこから見える施策のチャンスも深堀ります。

以上、3つの専門セッションを通じて、それぞれのビジネスシーンに直結するプロンプトの実践演習を行います。

本講座で目指すのは、単にプロンプトの型を覚えることではありません。変化し続けるビジネス課題に対し、自ら最適な「問い」を設計し、AIから的確なインサイトを引き出す能力を養うこと、それが最大の目的です。

❹ 定着サポート講座

どんなに優れたツールやスキルも、組織に根付いてこそ意味があります。この講座では、ツールが定着しない原因の見極めから、導入初期の壁を乗り越える仕組みづくり、そして活動の価値を可視化するところまで、組織が変わっていくプロセスを解説します。分析を個人のスキルから組織の文化へと定着させるための、これまでの私たちの経験が詰まった濃密なプログラムです。

第1回:「ツール使わなくなる」あるある〜定着を阻む課題はどこでも誰でも同じ〜

新しいツールの導入後、多くの組織が直面する「定着化の壁」。本セッションでは、この「失敗のメカニズム」の共有から始めます。これは、ベンダーとお客様という垣根を取り払い、「共通の課題に挑むパートナー」として、ツール定着を阻む「見えない壁」の正体を共に意識化するための重要なプロセスです。

【ディスカッションのテーマとなる「失敗あるある」の例】

- 「データ」が都合悪い、こともある: 分析結果が、お客様の意見や、自分が進めている企画・仮説を否定するものだった。

- インサイトだけでは役に立たない(で、どうするの?): 分析はできても、その結果から「具体的に何をすべきか」。分析自体が目的化し、やがて行われなくなる。

- いまの進め方の仕組みに合わない: 実際の仕事の進め方に合っていない。

- 旗振り役が損をする: 最初に手を挙げた推進役が、全ての負担と責任を一人で背負い込む。

- 組織内で話が通じない: チーム間や内部で、マーケティングに関する語彙にギャップがある。共通言語が無い。

etc…

本セッションでは、これらの具体例を基に、自組織が抱える課題を客観的に言語化することを目指します。

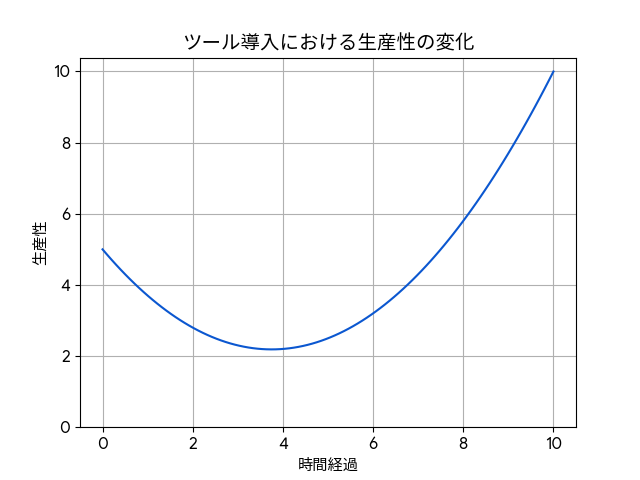

第2回:テクノロジー導入のJカーブを乗り越える〜戦略的ワークフローの設計〜

新技術導入時に組織の生産性が一時的に低下する「テクノロジー導入のJカーブ」の原理を解説します。なぜ、あれほど期待したツールが使われなくなるのか。その背景にある「時間的・心理的」といった目に見えないコストの正体を理解することが、全ての戦略の出発点です。

- 時間的コスト: 新しい操作の学習や試行錯誤にかかる時間。

- 心理的コスト: 変化への抵抗感や、「うまく使えない」というフラストレーション。特にベテランほど、やり方を変えるスイッチングコストは高くなります。

- 生産性の「一時的な」低下: 上記の結果、チーム全体の業務効率が一時的に下がること。

この困難な時期を乗り越えるために以下のような「5つの戦略的原則」へ取り組むことが必要です。

- 期待値の共有: 導入初期の生産性低下は「失敗」ではなく「計画通りのプロセス」であると宣言する。

- スモールスタート: 全社一斉ではなく、小規模な単位で始め、成功モデルを確立する。

- ルーティンの設計: ツールの価値を継続的に生み出し続ける「仕組み」を構築する。

- 参加コストの最小化: 多忙なメンバーにも負荷が集中しないよう、学習コストを最小化する。

- 小さな成功(スモールウィン)の可視化: 些細な成功体験を積極的に共有し、チームの士気を支える。

本セッションの後半では、これらを実践するための取り組みの例として、特に、以下2点をあげます。

- 担当者による週次分析会制度:新人など特定の担当者を分析の専門家として育成し、チームにインサイトを安定供給する体制を築くことを目的とします。担当者が一次分析を担い、多忙な他のメンバーは負担の少ないアドバイス役に専念。専門人材の育成とチームへの知見共有を効率的に両立させます。これは、特定の人から始めるスモールスタートであり、週次の報告会で小さな成功を重ね、チーム全体の分析力を高めていく合理的なワークフローです。

- 分析シチュエーション設定フレームワーク:こうしたルーティンな取り組みであっても、その結果が「即使える」体裁であれば自然と業務への合流が期待できます。チームが日常的に作成するアウトプット(顧客への提案書、社内の企画書など)の形式に合わせ、分析を始める段階から最終的なアウトプットを意識することで、分析が「面白い発見」で終わらず、必ず「次のアクション」や「具体的な提案の一部」へと繋がるようになります。

この講座を通じて、自組織にデータ活用を根付かせるための、明日から実行できる具体的なアクションプランの策定を目指します。

第3回:活動成果の計測と価値の可視化

最終回では、分析活動の成果という、最も曖昧になりがちな部分を、誰の目にも明らかな「価値」として証明するための、実践的なフレームワークを学びます。分析活動を「コスト」から、価値のある「予算」へと転換させるための重要なステップです。

【本セッションで学ぶ「成果の3次元評価モデル」】

- 貢献度(エフォート率)レベルモデル:

提案書への貢献度に応じて受注額の一部を成果として計上する手法。貢献度を5つのレベルに分けて評価します。- レベル1:参考レベル(目安:1〜5%)

- レベル2:引用レベル(目安:5〜10%)

- レベル3:議論促進レベル(目安:10〜20%)

- レベル4:戦略の中核レベル(目安:20〜40%)

- レベル5:意思決定の決定打レベル(目安:40%以上)

- 創出された時間モデル:

削減できた会議の準備時間や調査工数を定量化する手法。 - ポテンシャル発掘モデル:

メンバーへのアンケートなどを通じて、チーム内のデータ活用に関するニーズを可視化し、機会創出への貢献度を評価する手法。

これらの計測手法を通じて、活動の価値を客観的なデータで語れるようになり、チームのモチベーション向上や、経営層への説明責任を果たす上で有効な手段を身につけます。

本講座では、データ活用を組織に根付かせるための具体的なロードマップを提示しました。しかし、最も重要なのは、これらの知識やフレームワークを実践する皆様自身の存在であり、弊社がそのサポートを行うことです。この二人三脚の関係性こそが、データ活用を文化として根付かせるための最も確かな道筋だと、私たちは信じています。

❶~❹までの講座を通じた最後に

戦略的視座を養う「インテントマーケティング」から、ツールの「実践」、そして「生成AIの活用」へ。本プログラムは、これらのスキルを個人のものに留めず、最終的に組織全体の「文化」として定着させるプロセスまでを網羅した、一貫したラーニングジャーニーです。

私たちが目指すのは、単なるツールの導入成功ではありません。データに基づき、お客様自身が新たな問いを立て、答えを導き出し、そして組織として成長し続けていく。その自走可能な「仕組み」と「文化」を、皆様と共に創り上げることです。

データという羅針盤を手に、新たな成長の航海へ。 皆様と共に、その一歩を踏み出せる日を心より楽しみにしています。

この記事のタグ